環境スペースの音響設計とは

音響とは

音が外に漏れるのを防いだり、外からの音を遮断したり、あるいは音を小さくさせるような何らかのしくみを総合して「防音」と呼んでいます。いわば、「概念」です。

防音の前に音の伝わり方を知る

〜空気伝搬音と固体伝搬音

■空気伝搬音の防音対策

・遮音

効果的な遮音(密度)

・吸音

・図:メカニズムでわかりやすく解説

■固体伝搬音の防音対策

・図:メカニズムでわかりやすく解説

■防音の手段を設定する

・どんな音をどのくらい止めたいのか?

・時間帯も合わせて考える

■どんな音をどれだけ防音する?

・音の大きさを数値化して、合理的に防音する

・設計までのステップ

■音を数値化する→こちら

ハイスペックな音響設計を、

環境スペース独自の技術で実現しています。

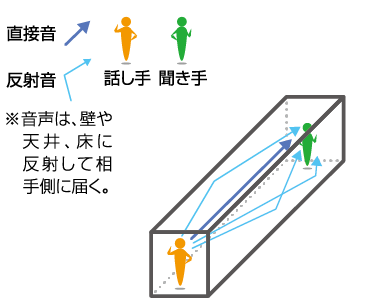

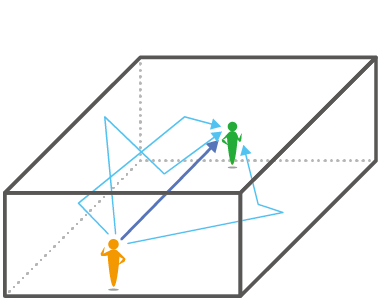

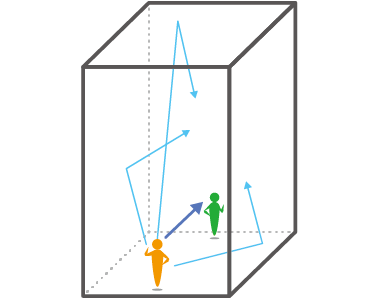

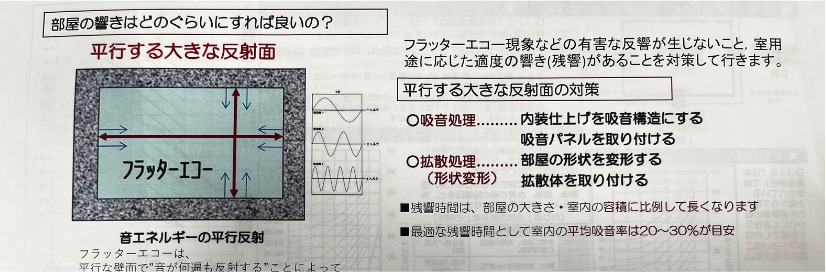

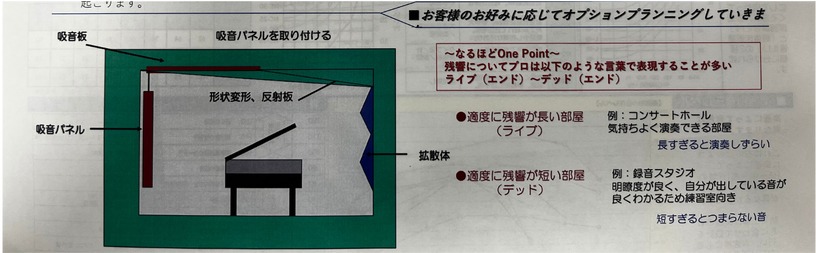

⾳響設計には、音源がある部屋の⽬的や形状を第一に考えます。そのためには「防音」と「音響」とは一度、切り離して考えます。防音は部屋の外へ音が漏れたり、外部からの騒音が侵入させたりしないことです。音響は室内の音源から発した音が空間全方向に拡がることを前提条件に、主に音が直接反射してくる音や残響音を、吸音や消音、反射方向の変換などで音響設計しています。ここでは音響設計の主な考え方をご紹介します。

⾳を知ろう!!

「⽬的×形状×素材」の3つの観点から⾳響設計へ

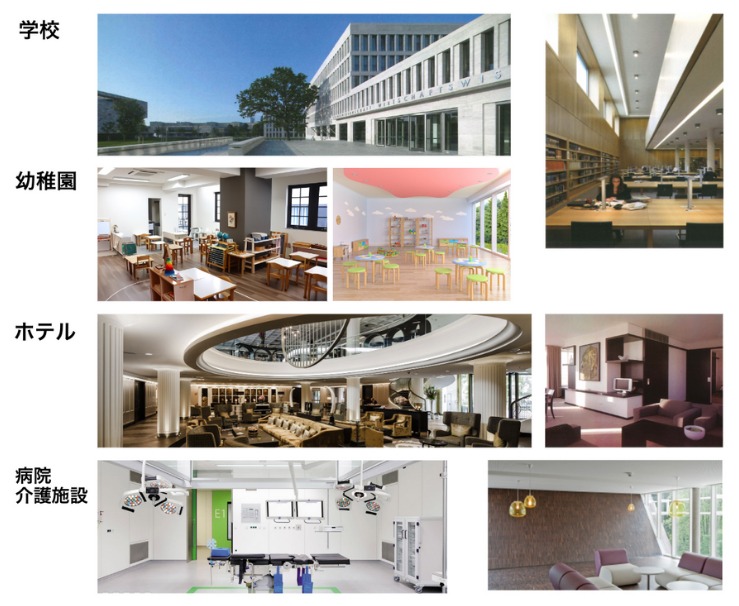

1) 部屋の⽬的・⽤途を決定します

⾳源のある部屋の⽬的や⽤途によって, 求められる⾳響条件が異なります。建築物が⼀⼾建かマンションかは、もちろんのこと、築年数によっても条件が変わってきます。求める防⾳性能が⾼ければ、例えばドラムなどは、より厳密な⾳響設計が必要です。だからわたしたちが最初に⾏うのは詳細なヒアリングです。その上で初期条件を決定し、全体の⾳響設計のベースとします。

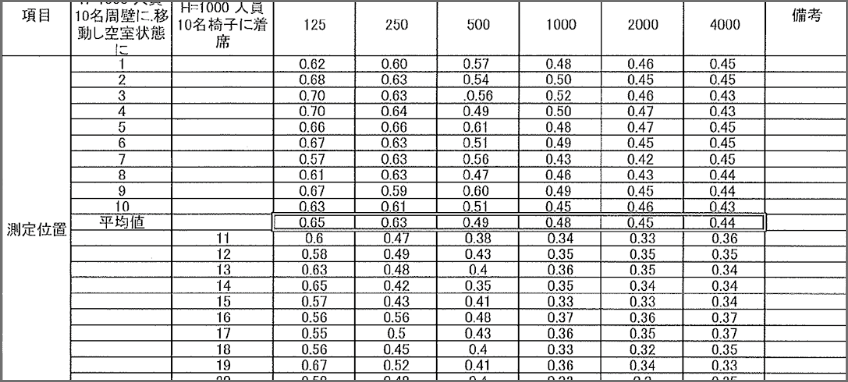

2) 部屋の形状を配慮し、⾳量を測定します

部屋の形状は実測により決定いたします。遠⽅の場合は、お客様ご⾃⾝で⾏なってもらう場合もあります。そのくらい形状は重要です。基本的に部屋の中⼼を基準に⾳量測定を実施します。その測定結果をもとに、⾳源からの反射や残響時間などを、⽬的に応じて決定します。

ドイツ工業規格「DIN-18041」を世界基準に。

部屋の寸法比と素材を数値化することで、明瞭な音空間を実現し、ストレスのない心地よい環境を創出します。

3) ⾳の性質を⾒極め、内装資材の素材を選定します

部屋を構成する内装には、さまざまな素材が使⽤されています。⾳を吸収しやすいカーペットなどの素材や、逆に反射しやすい窓ガラスやフローリングなどがあり360°注意が必要です。その上に⽬的の⾳響を出すために、⾳の反射板や吸⾳パネル、消⾳レゾネーターなどを配置して理想的な⾳響設計を導き出します。

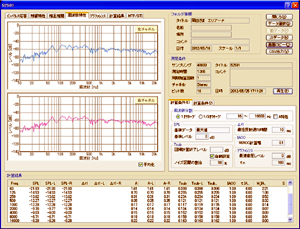

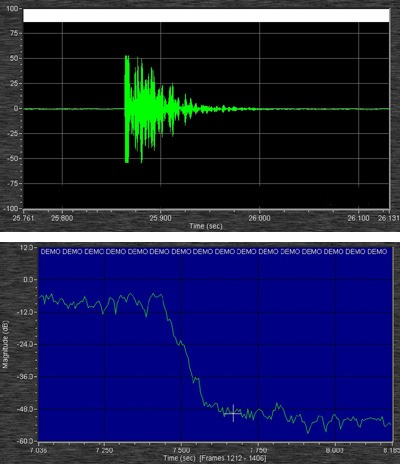

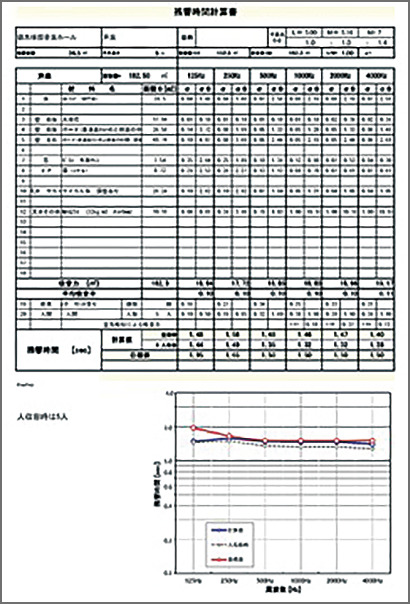

4) 音響測定

音楽スタジオやコンサートホールでは、舞台上の演奏者及び客席の聴衆者が“心地良い音の響き”と感じられる音環境が、また体育館やスポーツホールなどでは競技の行われやすい音環境が求められます。 ホール、劇場、音楽スタジオ、体育館などの音響測定は、外部~室内間の遮音量を測定する“遮音性能測定”、室内の設備騒音を測定する「騒音測定」、また室内の音響特性の測定の代表項目として「残響時間・エコータイムパターン・音圧分布レベル」などがあります。

⾳響設計は、環境音の厳格な測定から数値化し、

科学的根拠に基づく計算により実施します

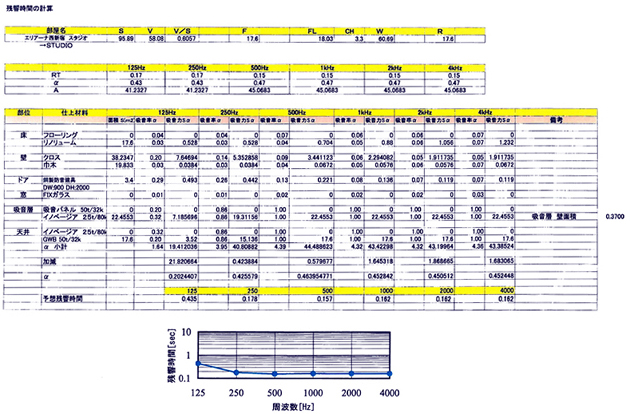

最適な音響設計計算システム

世界基準(ドイツ工業規格DIN18041)の音響空間を実現するために, 部屋の用途に合わせて音響に最適な資材を選択する計算システムがあります。

ドイツ工業規格 DIN18041 を世界基準に、部屋の寸法比の数値化で明瞭な音空間を実現。

ドイツDIN18041等の技術ガイドラインの利活用で, 建設計画の最初の段階から難聴者のニーズを考慮します。音の半波長がポイント。

日常生活の音のストレスフリーを実現します

世界基準の音響設計に向けて、

日本初のアプローチをはじめています。

室内にはヒソヒソ話や大声の会話、また家具や生活用品によって生じる多様なノイズ、ならびに静かな時でも存在する暗騒音(例えばエアコン等の機械音)など、心を不安にする騒音の要素がいっぱいです。

このような音のバリアフリーを実現するのが高品質な音声コミュニケーションを実現する「もうひとつ上の音空間」です。なかでも最も重要なのが残響時間と吸音効果です。重要な位置づけが消音のための音響レゾネーター。さまざまな形状で目的に適した効果を発揮します。

これらは音響の世界基準の工業規格DIN18041に基づいて、快適な居住性の音空間を創ります。音声を明瞭にし、室内騒音を最小化。明瞭な音声によりストレスを低減し、快適な生活ができる空間を提供します。

音響の事例

音が外に漏れるのを防いだり、外からの音を遮断したり、あるいは音を小さくさせるような何らかのしくみを総合して「防音」と呼んでいます。いわば、「概念」です。

スタジオに必要な音響性能

音楽スタジオでは次のような音響性能が必要になります。

1. スタジオ作業に支障のない静けさであること。(暗騒音レベル)

2. 隣室、及び上下階への音漏れが問題ないこと。(遮音性能)

3. 作業がスムーズに行える適度な響きであること。(室内音場)

つまり、各スタジオの規模や用途に応じて音を遮断する。

遮音計画と室内の響きを調整する。

音場計画の両面で検討を行います。

EBISUTAは音響/防音の設計施工のスペシャリスト『環境スペース株式会社』が運営する本格的な音響/防音スタジオです。恵比寿駅徒歩8分と好立地な上に、ピアノの王様『スタインウェイ&サンズ』が常設され小さな音楽ホールとしても活躍しています。 音の反射と吸音バランスによって、驚くようなルームアコースティックをご堪能頂けます。 是非あなたの耳でその感動をご体験ください。

EBISUTAのハイスペックな⾳響を制御する

代表的な機能をご紹介。

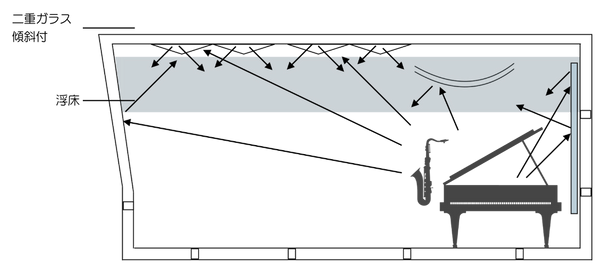

EBSITUTAでは、レゾネーターの効果が確認できます。また、演奏などの⾳源への直接壁からの反射⾳を避けるために、部屋の形状をわずかに変えます。それが背⾯の⼤ウィンドウになります。微傾斜により⾳を天井⽅向に逃しています。さらに、暗騒⾳といって静けさの⾳があります。エアコンなどの機械⾳がそうです。普段は気にならない⾳ですが、⽿を澄ますと聞こえてきます。EBISUTAでは、このような⾳の実体験ができます。ぜひ、ご来場していただきたいです。

EBISUTAの主な音響対策

背⾯の縦のスリットの奥には、計算された空間が設定されています。その空間が、半波⻑以外の⾳波を消し、倍⾳の波に変換して⾳を解き放ちます。びんの⼝に息を吹きかけたときに⾳が鳴る原理です。

さまざまに仕切られた空間は、それぞれに計算された反響空洞が設定され、開けられた筒から⾳が⼊ります。その空間が半波⻑以外の⾳波を消し、倍⾳の波に変換、⾳を発⽣します。びん笛と同じ原理です。

⼤ウィンドウは⼆重窓で、緊急⾞両の⾳などや街の喧騒を確実に遮断しています。またホール内の⾳が必要以上に反射を防ぐために若⼲の傾斜を設け、演奏者への直接的な⾳の反射を防いでいます。

密閉空間の換気量は、多く⼈を収容するほど淀みますが、建築基準法で定めた規格基準に適合した暗騒⾳となっています。その騒⾳も「ほとんど聞こえない」N-25を実現していますので気になりません

音響設計事例

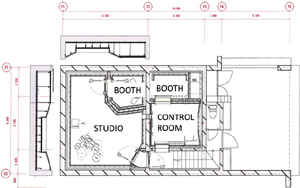

■スタジオ概要

お客様 (株)エイリアンミュージックエンタープライズ所在地 東京都新宿区西新宿

カテゴリ プリプロダクションスタジオ(音楽制作スタジオ)

コントロールルーム 8.42㎡

ボーカルブース 5.36㎡

STUDIO 17.6㎡

STUDIOブール 2.78㎡

■スタジオ建設に際してのサウンドコンセプト

同一ビル内に賃貸住居があるため、遮音に関してはD-70(500Hz時)とするスタジオ内の空調換気騒音はNC-20とする

録り用スタジオは、ドラム等のリズム帯に特徴がある室内音響にすること

コンパクトながら、長時間の使用にも耐えうる空間を構築すること

■STUDIO

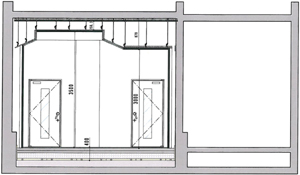

◆遮音構造本スタジオは、コンクリートによる浮床遮音構造、コントロールルームとの間仕切りに固定遮音壁と独立スタッド遮音構造による浮遮音壁、天井に固定遮音層と防振吊天井による遮音構造から構成されており、外部からの影響はもちろん、同一ビル内でもD-70等級が確保できています。

◆室内音響

スタジオ内で一部高天(8角形)を採用し、ドラムの音の抜けを追求しました。アンビエントマイクのアレンジが可能です。また、天井内での吸音処理や低域対策を施し、低域から中高域までのバランスを重視。周波数特性では、定在波の低域に対する影響やフラッター等の中高域に対する初期障害等の極端な音の「あばれ」は制御できました。

■コントロールルーム

◆遮音構造コントロールルームは、ブースのみ浮構造を採用。ブースのドアは、スライドタイプの防音ドア(マーカス)を採用しています。

◆電源

電源は完全にセパレーションされており、専用回路にて100V、117Vを採用しています。アースについても建築時に専用アースを埋設いたしました。

◆室内音響

スタジオとの境界側をバッフル面とし、強固な反射壁を形成。モニタリングに際しましては、有害な反射音はなく快適なサービスエリアが形成できました。ProTools中心としで、スタジオとの通線もケーブル直引きを採用。SPのセッティングに関しても、家具やインシュレーター等サウンドチューニングを行いました。