失敗しない防音室のつくり方

失敗しない防音室のつくり方

自宅でも実現できる最適な施工と注意点

- 1. 防音室を作るメリットと人気の背景

- 2. 防音室の基本:吸音と遮音の知識

- 3. 防音室の種類とタイプ別の特徴

- 4. 設置前に知っておきたい注意点と手続き

- 5. 防音室づくりにかかる費用とコストダウンの工夫

- 6. まさかの、こんな失敗が!実際に起きた失敗談

- 7. まとめ:失敗を防ぎ、快適な防音空間を手に入れるために

失敗しない防音室のつくり方:自宅で実現する最適な施工と注意点

自宅内での音楽演奏や在宅ワークが増えるにつれ、防音室の需要はますます高まっています。防音対策がしっかりした空間ならば、近隣を気にせず楽器演奏や会議に集中できるのが大きな魅力です。本記事では、防音の基本知識と実際の失敗事例をふまえた上で、失敗しない工事のポイントを解説します。1. 防音室を作るメリットと人気の背景

近年のライフスタイルの変化や趣味の多様化に伴い、防音室の需要が高まっています。その理由と注目度の背景を解説します。

自宅にいながら音楽を思いきり楽しんだり、オンライン会議に集中したりするためには、防音対策の整った空間が理想的です。騒音問題を未然に防ぐことができれば、近隣との良好な関係も保ちやすくなります。こうした背景から、さまざまな世代やライフスタイルの人々が防音室の導入を検討するようになっています。

また、外出が制限される状況でも趣味を充実させられる点が注目される大きな要因です。完全な静寂を求めるのではなく、適切な施工と素材選びで高い遮音性能と快適性を両立できます。長期的な利用を考えれば、防音室は生活の質を大きく向上させる有益な投資といえます。

楽器演奏や歌の練習を思いきり楽しめる

防音室があると、ピアノやギター、ボーカル練習などを周囲に遠慮せずにできるのが最大の利点です。防音設備が整っていない部屋では騒音トラブルのリスクが高まりますが、しっかりと遮音性を確保することで、それらの問題を大幅に軽減します。結果的にストレスフリーで音楽活動を続けられ、演奏技術や表現力の向上につながります。在宅ワークへの適用で快適な仕事環境を実現

在宅勤務の増加により、自宅の騒音や生活音がオンライン会議に影響するケースが目立ってきました。防音室を設置すれば、生活音をシャットアウトできるだけでなく、自分が発する話し声を周囲に意図せず届けるリスクも減らせます。高い集中力を保つことで業務効率が上がり、仕事とプライベートの切り替えもスムーズに行いやすいでしょう。シアタールームやオーディオルームなどエンタメ空間の充実

ホームシアターや高音質オーディオを扱う場合、小さなノイズでも気になることがあります。防音室ならば、映画館レベルの迫力やきめ細かな音響を再現でき、自宅でのエンターテインメント環境を格段に向上できます。周囲を気にしないで大音量を楽しめるので、趣味の幅をさらに広げることが期待できます。2. 防音室の基本:吸音と遮音の知識

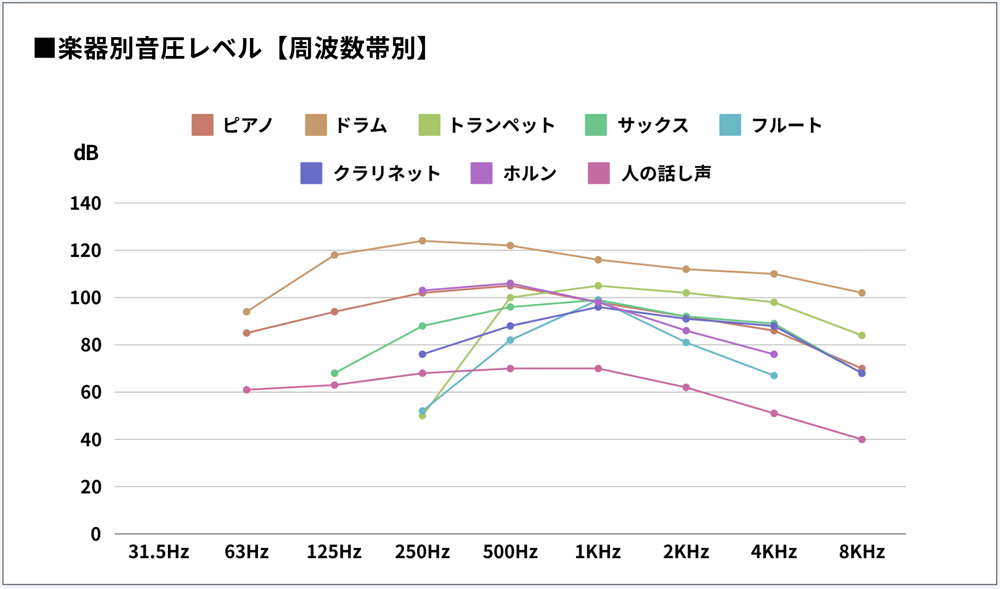

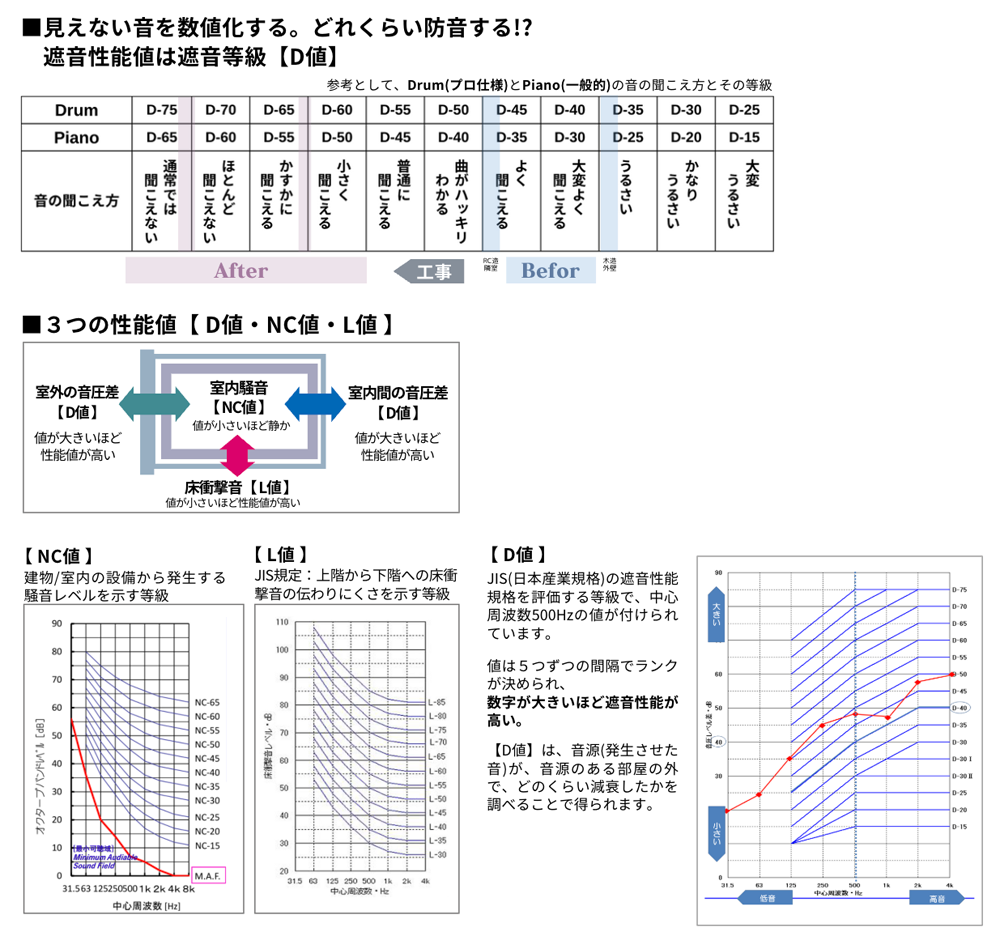

防音性能を高めるには「吸音」と「遮音」の役割を理解し、適切な材質を選ぶことが重要です。

吸音は、室内で生じた音を吸収して反射を抑える役割を担います。例えば、グラスウールやウレタンフォームなどの吸音材は、楽器音や声の余計な響きを抑え、クリアな音を保ちやすくする効果があります。防音室をより快適に使うには、用途に応じて吸音材の配置を検討するのがポイントです。

一方、遮音は外部への音漏れや騒音侵入を防ぐために欠かせない要素です。具体的には、石膏ボードや遮音シートなど密度の高い素材を組み合わせることで、音の波をブロックします。防音室が完成した後でも、騒音測定を行って満足のいく遮音性能が得られているかをチェックすることが大切です。

吸音材と遮音材の両立により、部屋の内部でも外部でも音環境を最適化できます。どちらか一方に偏ると、室内外いずれかに不具合が生じる可能性があるので、材料の選択や配置は慎重に検討する必要があります。

吸音材の役割と種類

吸音材は、音を反射させにくい素材でできており、音波を内部に取り込んで減衰させます。グラスウールやウレタンフォームのほかには、ポリエステル系の吸音パネルなども有効です。これらの材質を壁面や天井、コーナー部分に適切に設置すると、部屋全体の響きが整い、演奏や録音などのクオリティを向上させることができます。遮音材の役割と種類

遮音材は音を迂回させないよう高い密度を持ち、音の伝播を防ぐ効果があります。石膏ボードは比較的扱いやすく、遮音シートは薄くても遮音性が高いため、多くの防音工事で活用されます。部屋の構造や予算に合わせて組み合わせることで、外部との音のやりとりを最小限に抑えられます。3. 防音室の種類とタイプ別の特徴

設置スペースや予算、用途によって、さまざまなタイプの防音室の選択肢があります。

防音室には大きく分けてユニット型、オーダーメイド型、パネル型・簡易型といった種類があります。ユニット型は比較的短期間で設置できるのが利点ですが限られたサイズ展開が多く、より高度な防音性能を求める場合にはオーダーメイド型が検討されることもあります。設置スペースや予算などを総合的に判断し、自宅環境に合ったタイプを選ぶことが大切です。

さらに、部屋の用途や使い方に応じてタイプ別のメリット・デメリットを理解しておくと失敗が少なくなります。たとえば、楽器演奏だけでなくホームシアターとして使うなら、内部の音響設計も重視する必要があります。工事規模や素材選びによって費用が大きく変化するため、プロのアドバイスや複数の見積もりを依頼して最適解を見つけましょう。

どのタイプでも共通して重要なのは、十分な遮音と吸音の両立、そして防音室内部の空調や湿度管理です。これらの要素を細かくチェックすることで、長期間快適に使用できる空間を確保できます。

ユニット型防音室の施工事例

ユニット型防音室では、既製のパネルやブースを組み立てるだけなので、短い工期で仕上がるのが魅力です。工場で製造されたパネルを持ち込むため、品質的にも安定しており、初心者には導入しやすい選択肢となります。ただし広さや形状に限りがあるため、大型の楽器を入れる場合や特殊な空間デザインを求める場合には注意が必要です。オーダーメイド型防音室のメリット

オーダーメイド型は部屋の形状や演奏スタイルに合わせて自由に設計できるため、防音性能を最大限に引き出すことが可能です。壁の厚みや吸音材の配置など、細部にまでこだわることで、理想の音環境を追求できます。一方で、施工期間や費用が高くなりがちなので、計画段階で資金面や工期をしっかり把握しておくことが大切です。パネル型・簡易型防音室の活用

パネル型や簡易型防音室は、必要なときだけ組み立てて使うことができ、不要になれば簡単に撤去できるのが魅力です。基礎的な遮音性能は確保できるものの、完璧な防音を求める方には物足りない場合もあります。限られたスペースや予算でまず防音を試してみたい場合に、導入を検討すると良いでしょう。4. 設置前に知っておきたい注意点と手続き

防音室設置を検討する際は、事前に建物の規約や設備条件などをチェックしてトラブルを未然に防ぎましょう。

防音室を作ると部屋の構造や密閉度が変わるため、建築基準法上の制限やマンション管理規約などに抵触しないかを確認する必要があります。特に集合住宅では、管理組合の許可が必要な場合があるので事前相談は欠かせません。集合住宅の規約に沿って適切な手続きを踏むことで、あとあと発生するトラブルを防止できます。

また、室内を気密化することで空調や換気扇が十分に機能しなくなる可能性があります。職場レベルの在宅ワークをする場合や長時間使用する場合には、空気の入れ替えを確保し、快適に過ごせる環境を整えることが大切です。さらに、防音材やユニットの重量負荷に関するチェックや耐震性の確認も忘れずに行いましょう。

特にピアノなど重量物を置く場合は、床の補強工事が必要となるケースが珍しくありません。事前に専門家に相談して、建物の構造に合わせた設計を実施することで、安全性と防音性能の両立を図ることが可能です。事前の準備を怠らなければ、完成後の思わぬトラブルを回避しやすくなります。

マンションなど集合住宅での規約確認

集合住宅では管理規約が細かく定められており、防音工事に関しても許可が必要となるケースが多く見受けられます。事前に管理会社や大家と協議し、必要書類や図面を用意して承認を得ることが重要です。規約を守らずに施工を行った場合、後から撤去を命じられるリスクがあるので要注意です。空調や換気などの設備面の配慮

気密性を高めると室内の空気の入れ替えが難しくなるため、エアコンや換気扇が正常に機能する設計が必要です。防音施工の際に配管やダクトを追加で設置する場合もあり、熱や湿気がこもらないよう計画しなければなりません。快適さを維持するには、音を遮断しつつ空調を確保することが欠かせません。耐震や床への重量負荷のチェック

防音室は壁や床を厚くしがちで、その分、想定以上の重量がかかります。特に木造建築では耐震基準に影響が出る可能性もあるため、早い段階で専門家に構造計算や補強工事の相談をすることを推奨します。安全対策を怠ると、建物全体のリスクや周辺住民とのトラブルにもつながりかねません。5. 防音室づくりにかかる費用とコストダウンの工夫

施工規模や使用する材料によって費用は大きく変わります。予算を抑えながらも効果的に作る方法を紹介します。

一般的に防音工事は1坪あたり約100万円程度が目安とされることが多く、6畳規模なら300万円ほどかかる可能性があります。この費用には、吸音材や遮音材のコストだけでなく、空調や換気、電気工事なども含まれるため、総合的な見積もりを取ることが大切です。

コストを抑えるには、一部をDIYで行う、またはパネル型・簡易型防音室を組み合わせる方法も考えられます。ただし、防音性能を優先する部分は専門家の手を借りたほうが失敗リスクを低減できます。予算に合った施工内容を検討し、必要に応じて優先順位をつけていくことが重要です。

また、複数の施工会社から見積もりを取り、内容や使用素材を比較することでコストダウンの余地を探せます。価格だけでなく、施工実績や対応力もチェックすることで、満足度の高い結果を得られやすくなります。

6. まさかの、こんな失敗が!実際に起きた失敗談

実際の施工現場では想定外の問題が起こることもあります。事前に知っておくことでリスクを回避しましょう。

いざ完成してみると、想像通りの遮音性能が得られなかったり、空調の効きが思ったほど良くなかったりといった事例は少なくありません。次から紹介する失敗談を踏まえれば、計画段階の注意点がより明確になります。トラブルは事前のリサーチや打ち合わせで大部分を避けることができるので、焦らずに準備を進めることが大切です。

最初から完璧な設計を目指すのではなく、可能な限り試行錯誤を繰り返して完成度を高める姿勢も有効です。事例を参考に対策を検討すれば、あとあと手直し工事を行う手間や費用を大幅に削減できます。

いざ完成してみると、想像通りの遮音性能が得られなかったり、空調の効きが思ったほど良くなかったりといった事例は少なくありません。次から紹介する失敗談を踏まえれば、計画段階の注意点がより明確になります。トラブルは事前のリサーチや打ち合わせで大部分を避けることができるので、焦らずに準備を進めることが大切です。

最初から完璧な設計を目指すのではなく、可能な限り試行錯誤を繰り返して完成度を高める姿勢も有効です。事例を参考に対策を検討すれば、あとあと手直し工事を行う手間や費用を大幅に削減できます。

ピアノが入らない!?

防音室本体はしっかり作ったものの、ドアや搬入口のサイズを考慮しなかったためにピアノが通らなかった事例があります。調律師に相談しながら搬入経路をシミュレーションすれば、事前に必要な開口寸法がわかったはずです。大きな楽器や機材がある場合は、早い段階でサイズの確認をすることを忘れてはいけません。空調が!?

防音性を重視して密閉性を極端に高めすぎたため、エアコンの風がうまく循環せず部屋の温度が上がりすぎるケースがあります。熱気を逃がす手段を確保するために、専用の配管や換気システムを導入しておけば避けられる問題でした。作り込みすぎは必ずしも理想的ではないという教訓といえます。響き過ぎて、自分の音がわからない!?

吸音材の量や配置を十分に検討しないと、室内に音がこもり過ぎて演奏時に微妙なニュアンスが聞き取りづらくなるトラブルがあります。演奏者にとっては集中できないため、練習環境としては逆効果です。吸音材の選定や、床や壁の構造をバランスよく考慮することが大切です。がんばったのに、性能が出ない!?

想定した遮音性能を得るために壁を厚くしたにも関わらず、施工精度が不十分でわずかな隙間から音漏れが発生するケースもあります。仕上げの施工段階で細かい部分に目が行き届かず、後から追加工事が必要になるのです。熟練した施工会社を選び、入念なチェックを行うことでリスクを最小限に抑えられます。7. まとめ:失敗を防ぎ、快適な防音空間を手に入れるために

防音室作りは準備段階の慎重な計画とポイントを押さえた施工が不可欠です。入念に検討し、満足のいく防音空間を手に入れましょう。

防音室の設計には、「吸音」と「遮音」を上手に組み合わせることが不可欠です。どちらかに偏ると音漏れやこもりが発生するため、用途に合わせて必要な素材や施工方法を検討しましょう。最適な防音室は、楽器や在宅ワークの環境をクオリティの高いものに変えてくれます。

また、設置前の空調や換気、重量負荷などの確認を忘れないことがトラブル回避のカギとなります。マンションであれば規約のチェック、戸建てであれば耐震性の配慮が必須となるのです。これらのポイントを押さえてしっかり準備すれば、完成後の快適さと安心感は大きく違ってきます。

最後に、費用面では複数の施工会社から見積もりを取り、施工内容を丁寧に比較して適正価格を見極めることが大切です。失敗事例を踏まえたうえで計画を立てれば、コストを抑えつつ理想的な防音環境を整えやすくなります。音を気にせず趣味や仕事に没頭できる、防音室のある新しい暮らしをぜひ実現してみてください。

失敗しない防音室のつくり方

資料ダウンロードはこちら>