突然ですが、以前の記事で、「世界で一番静かな場所」についてご紹介させていただきました。

では、逆は?と思ってしまうのは人間の心理ですね。

ただ、さすがに「一番うるさい場所」を特定するのは無理があるので、今回は「世界一大きい音」についてのお話です♪

まず、身近な音がどのくらいの大きさなのか、簡単にご説明します。

db(デシベル)と聞こえ方の目安

このホームページ上でも色々なところに貼ってある表なので、見覚えのある方もいらっしゃるでしょう。

人が「うるさい」と感じる音圧レベルは、概ね70㏈(デシベル)以上からです。

また、10㏈上がるごとに、人の耳では音の大きさが2倍になったように感じます。

ということはつまり、30㏈が40㏈に上がった時の差と100㏈が110㏈に上がった時の差は、数字の上ではどちらも同じ10㏈ですが、体感上ではもっと差があるように聞こえる、ということです。

面白いですよね。

この表では120㏈までしか書いていませんが、例えばあと10㏈上げて「130㏈」になると・・・

体感上では、飛行機のエンジン(プロペラエンジン)の音の「2倍」?!ちょっと想像できませんね。

また、だいたい100㏈を超えたあたりから、痛みなど、聴覚機能に異常があらわれ始め、苦痛を我慢できる限界がだいたい130㏈だと言われています。

更に上げて140㏈。

飛行機のジェットエンジンの離陸時の音を真横で聞いている状態、だそうで、これはもう鼓膜が破れてしまうレベルです。

これをふまえて、地球上で計測された最大の音圧レベル(音の大きさ)は、なんと 172㏈ だそうです。

しかも、音源から160㎞も離れた場所での計測値なんです!!

これは一体何の音かというと、「火山の噴火の音」なんです。

1883年(明治16年)、インドネシアのクラカタウで起きた途方もない規模の大噴火、その噴火の爆発音が160㎞離れたジャカルタで観測されており、それが現在最も大きな音と言われています。

160㎞といえば、東京からなら静岡を少し超えたあたり。

大阪からなら、名古屋のちょっと先あたり。

そんな離れたところでも172㏈だなんて、音源付近ではいったいどれだけの音圧になっていたのでしょうね。

誰か数字に強い方、距離減衰を計算してください・・・

とにかく、とてつもない規模の噴火です。

火山から2,000㎞離れた場所(東京から例えると上海は余裕。台北の手前まで)では、「銃声のような、並外れて大きな音」が、離れた場所(東京からだと香港、マニラあたり)では「大砲のような大きな音」が、また、4,800㎞離れた場所(東京からだとバンコクあたり)でも「遠くで銃声のような音」が聞こえた、と伝えられています。

このように、世界中で火山噴火の音が記録され、その範囲は地球上の13%にも及び、爆発音は実に5日間にもわたって地球を3周したというデータが残っているのです。(データによっては4周と報告されているものもあるそうです。)

ちなみに、地球上の大気の中で出すことのできる音の限界は、194㏈ だそうです。

それ以上の音は空気を通り抜けることができず、「衝撃波」となるのだそう。(アポロの月面ロケットが発射される時に220dBを計測したという説もあるようですが、これはもう「音」ではなく「衝撃」として捉えられているようですね。)

凄まじかったのは音だけではありません。

爆風による気圧の上昇は、ニューヨークやワシントンDCでも観測され(噴火から18時間後!)噴煙は高度27,000mにまで到達し、膨大な量の火山灰の影響で、北半球全体が数年にわたり平均気温が0.5℃から0.8℃も低下したと言われています。

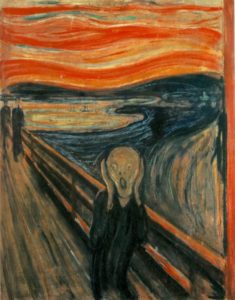

全世界的に異常気象が引き起こされ、ヨーロッパではその後数年間、赤色や七色など不思議な色の太陽が観測されていたそうです。

ところで。

みなさんよくご存じの有名な絵画、ムンクの「叫び」。

ちょっと不気味にも思える背景の色合いは、実はクラカタウ噴火後の不思議な太陽の色がモデルになった、という説もあるそうですよ。

クラカタウの噴火が 1883年、ムンクが「叫び」を描いたのは10年後の1893年のこと。

多くの犠牲者も出た世紀の大噴火ですが、意外なところで、芸術家のインスピレーションの源ともなっていたのですね。

見えない音を数値で表す!

環境スペースの音響測定事業については ※こちら※ をご覧ください。(さすがに172dBは測れませんが。)

最近は、様々なメディアの登場によって、ジャンル問わず、コンサートやお芝居などを身近に、手軽に楽しむことができるようになりましたね。

好きなアーティストのライブDVDを朝まで堪能したり、動画のライブ配信によって、リアルタイムでエンターテインメントを共有できたり。

好きな場所で、好きなものを自由に楽しめる。便利でありがたい時代になったものです。

でもやはり、生演奏は格別ですよね!

改めて、生演奏の魅力とは、いったいどんなところなのでしょうか。

環境スペース的には、CDには入りきらない周波数が・・とか、倍音が・・といったことも解説すべきなのでしょうけれど、難しいことは抜きにして、とにかく、体全体で五感をフル活用して楽しむことができる、ということが生演奏の最大の魅力なのではないでしょうか。

特にクラシック音楽は、普段はレコードやCDで聴くことが多いでしょうから、まず、目の前にオーケストラがいる!というだけでもわくわくしますよね。

初めて生のコンサートを観た時は、チューニングだけで鳥肌が立ったのを思い出します。

演奏はもちろんのこと、座席の手触り、会場やパンフレットの匂い、ホワイエでいただくドリンクの味まで、五感全部を使って楽しめるのが「生」の醍醐味だと思っています。

私事になりますが、普段は、演劇やミュージカルなどの公演を観ることが多く、「劇場」へ出向く頻度が高いのですが、爆音を浴びるライブハウスや、人気アーティストのドーム公演など、騒げる会場も大好きです。

でも実は時々、クラシックコンサートに出かけたり、なんてこともしています。

「音楽ホール」、特にクラシック音楽専用として建てられたホールは、いわゆる「劇場」「多目的ホール」とは異なる特徴を持っていたりしますので、それらを味わうことも楽しみのひとつとなっています。

コンサートホールは、一般的な劇場とは違い大掛かりな舞台装置などは必要ありません。

その代わり、パイプオルガンなどが作り付けられていることがあります。

まさに「クラシック演奏のためのホール」ですね。

また、劇場であれば舞台の一番奥はホリゾント幕がセットされているのが一般的ですが、コンサートホールでは、反響板などが配置されていたりします。

大型のPA機材やスピーカーを利用して音を調整するポピュラー音楽などとは違い、クラシック音楽はその場所の「生の音」勝負の音楽ジャンルです。

そのため、音楽を奏でる空間も、音を鳴らす為の重要な要素なのです。

よく、「ホールも楽器」などと言われますが、クラシック音楽用のコンサートホールは、音響面の工夫が凝らされた音楽専用の建築物の代表です。

ここで、コンサートホールの代表的な形状について、いくつかご紹介しましょう。

シューボックス型

その名の通り、「靴箱(ShoeBox)」型

上から見ると長方形で、基本的には舞台に対してまっすぐ前に客席を配置したタイプです。

コンサートホールが作られ始めた初期の頃からの形状で、座った時に左右の壁からの反響音がふくよかに聞こえるため、クラシック音楽の音響において、とても優れたホール形状と言われています。

しかし、客席・ホールの横幅を広げすぎると大事な反響音が損なわれ、音響性能が低下してしまうことから、収容人数を多くできないという側面もあります。

代表的なホール

・ウイーン学友協会(オーストリア ウイーン)

・シンフォニーホール(アメリカ ボストン)

・コンセルトヘボウ(オランダ アムステルダム)

・すみだトリフォニーホール(東京都 墨田区)

・東京オペラシティ(東京都 新宿区) など

ヴィンヤード型

ヴィンヤード(vineyard)とは「ぶどう畑」のこと。

「ぶどう畑」と言われてもなかなかピンと来ない方も多いと思いますが、いわゆる「段々畑」の形状のことで、客席をブロックに分割して「段々畑」のように配置したタイプです。

実はこの「段々」、先程のシューボックス型での『広くすると音響性能が落ちる』という短所をしっかりカバーする優れたアイデアなんです。

「段々」によって、小さな壁がたくさん作られた格好になったのが分かりますか?

これらが反射板の役割を果たすことで、音響を損なわずにホールを広くすることができるというわけです。

(もちろん、とても高度で複雑な計算での音響設計が必要です!)

代表的なホール

・ベルリン・フィルハーモニー(ドイツ ベルリン)

・サントリーホール(東京都 港区)

・ミューザ川崎シンフォニーホール(神奈川県 川崎市) など

ご自宅の防音室に関しても、音響パネルを使用したり、壁の角度を少し変えたりするだけでも音の響きを調節することができます。

また、もし建築設計段階から音楽室を計画するならば、吹き抜けにして天井高を確保したり、空間や天井を四角形以外の形状にしたりと、よりドラスティックな形で音響面にアプローチすることができます。

防音室施工をお考えの皆様、音響面についても遠慮なくご相談もください。

豊富な経験と実績から、お客様のご希望にお応えできるようご提案をさせていただきます。

○少し前の記事ですが、弊社の設計部長のイタリアコンサートホール探訪記もご紹介。

※この記事は以前のブログの内容を元に再構成しました。

この記事を読んでくださっている方の中には、すでに防音室をお持ちの方やよく利用される方も多いと思います。

そんな方々にとって、思わず「あるある!」と共感いただけるであろうお悩みのひとつ、それはずばり「におい」。

本日は、防音室の「におい」のお悩みについてお話しさせていただきます。

これから防音室を検討なさる方も、是非参考にしてみてくださいね。

そもそも何故におうのでしょうか

運用面での要因

防音室は「音を漏らさない」という性質上、窓をなくしたり小さくした構造になっていることがほとんどです。

そのため、空気の入れ替えがしづらく、一度臭いが発生したらなかなか逃がすことができません。

また、楽器の練習や音楽制作、編集作業など、防音室内で長時間過ごすような場合もあるでしょう。

防音室内で飲食をしたりすることで、臭いの分子が壁や天井・ソファや吸音材などに付着し、臭いが残ってしまうことになります。

消臭スプレーの使用なども、楽器や機材の多い密閉空間ではちょっと気を遣ってしまいますよね。

さらに、音響機器やPCなどを稼働させているような場合、機器から発生する静電気が酸素イオンを激減させるため、自然空間に比べて臭いが分解されません。

ですので、使わない時はできるだけドアを開けて換気をする、なるべく防音室内に臭いの強いものは持ち込まない、など少し気を付けるだけで、ずいぶん解消できることもありそうです。

構造面での要因

防音室を施工する際に重要なのが「グラスウール」という素材。

吸音材や断熱材などとしてよく知られている、ガラスを原料とした繊維状の素材です。

繊維を成型するために接着剤を使用しているため、グラスウール自体も多少の(気にならない程度の)臭いがあるのが一般的なのですが、そもそもグラスウールは壁の内部に使用するものなので、きちんと施工してしまえば本来は問題にはならないものです。

「臭い」と「防音」は密接な関係

このグラスウール、水に濡れると化学反応によって実に不快な臭いを発生させてしまいます。

それはなんと「魚の腐ったような」臭い。

お食事中の方いらっしゃいましたら、まことに申し訳ございません。

でも、グラスウールって壁の中に仕込んであるんでしょ?

水に濡れるなんてことあるの?

グラスウールは断熱材として使用されることからもわかるように、防音室内と室外では温度差が発生することも多く、結露によってグラスウールが水に濡れたり湿気を含んだりしやすくなります。

つまり、防音室は構造的にも「臭い」の問題とは常に密接な関係にあるということなのです。

また、あってほしくはないのですが、台風などの悪天候による雨漏りや浸水、上階からの水漏れなどで被害を受けてしまい、臭いも発生してしまったというケースも。

このような場合は、防音室内でダメージを受けている場所を検査・点検して、必要な箇所もしくは全部を施工し直すこともあります。

環境スペースは防音工事のプロですので、実際に防音室を施工したお客様から、このような「臭い」のご相談を過去にもたくさん頂戴いたしました。

そして、臭いの専門家であるカルモア社とコラボレーションを実現し、イオン方式による酸素クラスター技術で、防音室特有の「臭い」のお悩みにも対応しております。

環境スペースは音漏れや騒音対策など、室外に対する「防音」と楽器演奏などのための「音響」に加えて、「室内空気環境」も含めたトータルな対策で、快適な室内環境をクリエイトする会社です。

ありがたいことに、環境スペースには日々さまざまな防音のお問い合わせが寄せられます。

その際に必ずお伺いするのは防音したい音(音源)は何ですか?」ということ。

ピアノやドラムなど楽器演奏の為に防音室を作りたいという方が多いのですが、それ以外にもヴァイオリンやチェロなどの弦楽器、トランペットやサキソフォンのような管楽器など、楽器にも様々な種類があります。

楽器に限らず、人の歌声や話し声、ゴルフやインドアテニス、スカッシュなどの屋内アクティビティの音、外からの音を防ぎたい場合は、電車やトラックの走行音、などなど、できるだけ具体的に、音源をお聞きしています。

何のために?とりあえず防音したいっていうだけじゃダメなの?

実は、音にはそれぞれ特性があり、その特性によって、防音対策の方法やレベルが異なるからなんです。

つまり、音源を具体的に特定することで

・音の大きさ(音圧レベル)

・音の周波数

を明確にし、狙い通りの防音ができるようにプランを立てるからなのです。

「音の大きさ(音圧レベル)=単位:dB(デシベル)」は比較的イメージしやすいですよね。

大きな音に対しては、当然それなりの遮音性能が必要になります。

では「周波数」は?

ラジオの周波数とか、「低周波」「高周波」などの言葉もあるし、何となくのイメージは持っているんだけど、実はよくわかっていないかも・・・

そんなあなたに!

本日は「周波数」についてのお話です♪

今さらだけど、そもそも「周波数」って何?

音とは空気の振動によって発生するものであることはご存知の通りですね。

「周波数」とは、1秒間の振動回数のことであり、単位は「Hz(ヘルツ)」で表されます。

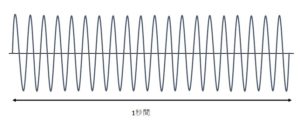

例えば、1秒間に20回振動する(=20Hz)の音を簡単に表すと、この表のようになります。

-

一部を拡大すると、こんな感じです。

この、山の部分と谷の部分がワンセットで「1回」、このセットが1秒間に何回あるか(=何回振動するか)が「周波数」というわけです。

この振動回数(周波数)の違いは、そのまま音の高低となります。

周波数の低い(振動回数の少ない)音は低い音、周波数の高い(振動回数の多い)音は高い音、というわけです。

周波数は楽器によってどれくらい違うの?

周波数の単位は「Hz(ヘルツ)」とご紹介しました。

人間の耳は、約20Hzから2万Hz(=20kHz(キロヘルツ))という広範囲の音を聞くことができます。

これを「可聴範囲」「可聴周波数帯」などと呼んでいます。

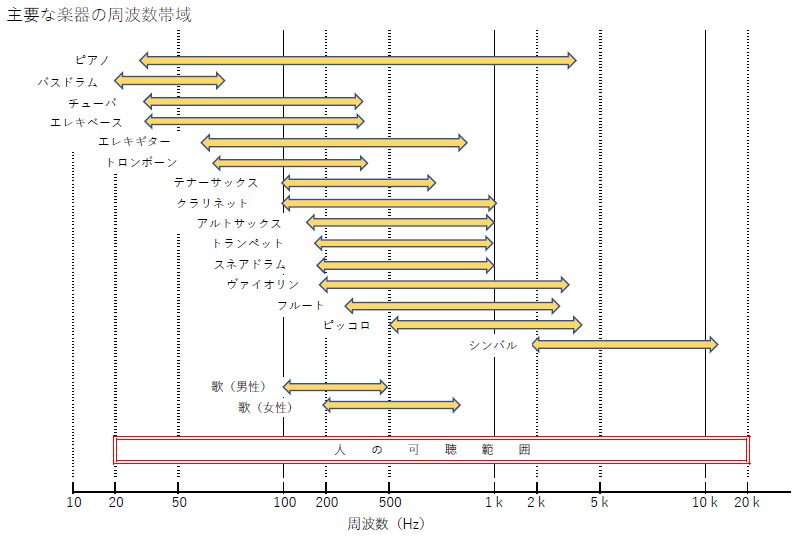

ここで、みなさんもイメージしやすい楽器の周波数帯域を表にまとめてみましたのでご覧ください。

ピアノの周波数帯域がとても広いのがよくわかりますね。ピアノは低い音から高い音まで出すことができる楽器なのです。

他の楽器はどうでしょうか。

チューバなどの低音を出す楽器、フルートやピッコロのような高音の楽器など、その楽器によって周波数が違うことがよくわかりますね。

また、打楽器類を見た場合、バスドラムはかなり低い音、スネアドラムは中音域、そしてシンバルは相当高い周波数帯域だということがわかります。

一般的に、低い周波数の音は、高い周波数の音に比べて防音しにくいことが知られています。

ですので、対象音源の周波数をよく把握し、該当の周波数を狙った防音対策が必要になるのです。

つまり、フルートにはフルートのための防音対策が、トロンボーンにはトロンボーンのための防音対策が、それぞれ必要というわけなんです。

よく、ドラムは防音しづらいと言われますが、単に音が大きい(音圧レベルが高い)という理由だけでなく、バスドラムのような低い周波数の音が含まれていることも原因の一つなのです。

さてここで、周波数にまつわる面白い話をひとつ。

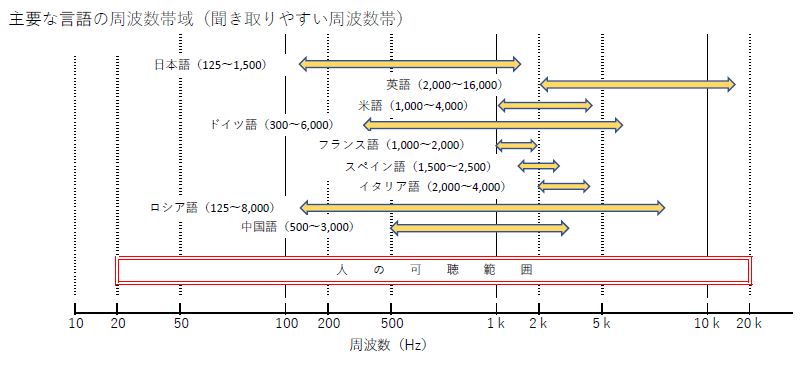

私たちが普段会話している「話し声」の周波数帯域は、おおよそ 250Hzから4,000Hz と言われているのですが・・・

実は、国(言語)によって聞き取りやすい周波数帯域に違いがあることをご存知でしょうか?

何てことでしょう!ちょっとびっくりしませんか?

日本語の125~1,500Hzに対して、英語は2,000~16,000Hz。聞き取りやすい周波数帯域が全くかぶっていないのです!驚きました。

英語のリスニングが苦手だと感じている日本人が多いのは、こういったことにも起因しているのかもしれませんね。

産まれたばかりの赤ちゃんは、どの周波数帯域の音も等しく聞き取れるのだそうです。

それが、成長の段階で母国語に多く触れることで、特定の言語を聞き取りやすい耳になっていくのだそう。

これは、他の言語が聞き取りにくくなる、というマイナスのベクトルではなく、母国語を効率よく聞き取ることができるように、というプラスの進化の結果なんですって。

本日は「周波数」を少し身近に感じていただけたでしょうか。

目に見えないものって難しいですよね。

環境スペースは、計量証明事業の許認可を取得していますので、「周波数」や「音圧レベル」など、目に見えない音の性質もすべて数値化しお客様に安心していただいております。

映画や演劇、ゲームなどに欠かせない「SE」。

思わず「システムエンジニア」と読みそうになりますが、今回は「サウンドエフェクト=効果音」の方です。

「効果音」とは、演出の一環として付け加えられる音のことで、舞台環境、状態を説明するための具体的な環境音や、登場人物の心象を象徴させるための音などがあります。(Wikipediaより)

例えば、テレビのバラエティー番組などで、芸能人に仕掛けたドッキリが大成功した時の『テッテレー♪』なんて音は、誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

クイズ番組の正解・不正解の音や、ちょっとお色気のある場面での『わぁ~お♡』なんて音(声)も、あるのとないのとでは印象が全く違いますよね。

効果音の多くは擬音やオリジナルの音を使っている

効果音の制作方法としては、以下の3点がよく知られた手法です、

- ・実際の音を録音して作る

- ・CDやフリー素材などの音源を加工して作る

- ・シンセサイザーやパソコンなどでオリジナルの音を作る

最近は仕事や趣味で、DTMをなさる方も増えてきていますので、凝った音やリアルな音などを、個人でも高品質で制作することができるようになりました。

※DTM(デスクトップミュージック):パソコンと電子楽器をMIDIなどで接続して演奏する音楽、あるいはその音楽制作行為の総称。(Wikipediaより)

一方で、大掛かりな機材や道具ではなく、身近なモノを使って作ったり再現したりすることができる効果音もたくさんあります。

例えば「STAR WARS」のキャラクター、ダース・ベイダーの『シュー、シュー』という呼吸音は、スキューバダイビングのレギュレーターの音だということをご存じの方も多いのではないでしょうか。

本日は、そんな身近なものから作ることができる効果音をいくつかご紹介しましょう。

気象系・自然現象系

・波の音

誰もが知っている、有名な効果音の出し方ですね。

小豆を入れたざるや竹かごを傾けて、ざざー、ざざーっ という音を出します。

音もさることながら、ざるの網目が程よく小豆をひっかけることで生まれる不規則性が、自然界の音を表現するのに抜群の効果を発揮しているのだそうです

・雪道を歩く音

片栗粉を入れた袋を手で揉むことで、キュッ、ギュッ、といった新雪を踏みしめる音が表現できます。

都会に降るみぞれ雪を表現したい時は、片栗粉ではなく岩塩を使うとそれらしくなるそうですよ。

・雨が傘に落ちる音

雨の日に傘をさして歩いていると、傘に落ちるボツボツッ、という音が聞こえますよね。

この音は、空気を入れて軽く膨らませたフリーザーバッグを手で揉むことで再現できます。・溶岩の音

ぐらぐらと煮えたぎる恐ろしいこの音は、意外に可愛らしいモノから作られています。実は、鍋に入れた小豆(あんこ)を煮ることで、グツグツという音を再現しているんですって。

映画「ターミネーター2」の印象的なラストの溶鉱炉のシーンも、実はこの方法で作られた音だそうですよ!

生物系

・走る馬の足音

半分に割ったココナッツ(お椀で代用も可)で、パカッパカッ、という音を出すことができます。

・蛙の鳴き声

赤貝やハマグリのような二枚貝の貝殻をこすり合わせることで、ぎざぎざの部分が「グワッグワッ」と音を立て、まるで蛙の鳴き声のように聞こえるそうです。

同じ二枚貝でも、こする方向や軌道、速さを変えることで、「ジージージー」というクマゼミの鳴き声に似せることもできるのだとか。

・鳥の羽ばたく音

折り畳み傘をバサバサッと振ると、あたかも鳥が羽ばたいているような音に聞こえます。

個人的な話になりますが、ちょうど1年前に観たお芝居で、生の劇伴・効果音・時々役者の3役を全て一人でこなしていた演者さんがいらっしゃったのですが、その方が出していた「フクロウの羽音」が素晴らしくて感動したのを覚えています。

その他

・時代劇など刀で人を斬る音(物騒な表現で申し訳ありません)

キャベツや白菜など、葉にボリュームのある野菜を一気に切ると、それらしい音になります。切る道具も、包丁やノコギリなどによって微妙にニュアンスが変わるそうですよ。

・出血する音(これもごめんなさい)

水でたっぷり濡らしたティッシュを握りつぶすのだそうです。

・西洋の剣での戦い

「カシャーン」という剣の音、実はフライ返しで再現できるんですって。ちょっと微笑ましいですね。

・建物が崩壊する音

カップ麺のカップを破いたり潰したりするとそれっぽく聞こえるそうです。

他にも、卵の殻と短めに折ったパスタ(ゆでる前のもの)をコップに入れて上から押しつぶす、という方法もあるそうですよ。

・スナック菓子を食べる「パリパリ」という音

ここでも卵の殻が活躍。握りつぶすだけで「パリパリ」「バリバリ」という美味しそうな音が再現できます。

ほんの一例をご紹介しましたが、少しの工夫で本当に様々な音を作ることができるんですね。

これからは、テレビや映画を観た時に聞こえる効果音、どうやって作ったのか自分なりに想像してみるのも楽しいかも知れませんね。

※自分はDTMやってるよ、という方はこちらも併せてどうぞ。「音楽制作に没頭できる環境」

突然ですが、夜遅く、普段は聞こえない遠くの電車の音がかすかに聞こえてきた、なんて経験をお持ちの方、きっといらっしゃいますよね。

昼間より静かなんだし、当たり前じゃないの?

ごもっとも。

でも実は、それだけの理由ではないんです。

本日は、気象条件と音の関係についてのお話です。

いつ、どんな時に聞こえる?

電車や車、汽笛などの遠くの音がよく聞こえるという現象は、ちょうど今のような寒い季節の夜によく起きることが知られています。

となると、どうやら気温が関係していそうですね。

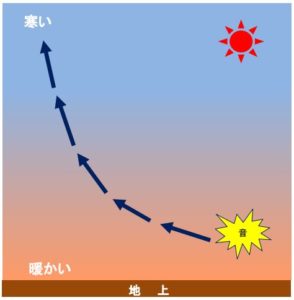

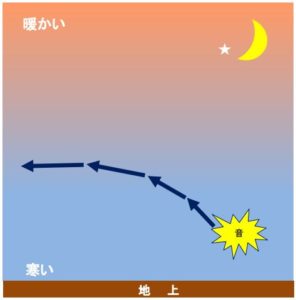

そこで、気温と音の伝わり方を簡単な絵で示しましたので、以下をご覧ください。

昼と夜では音の伝わり方は異なる

昼は太陽に照らされて、地表近くの温度が高くなります。この時、音は速く伝わり、かつ上向きに屈折しながら進んでいきます。このため、音は上空方向へ逃げていってしまうので、地上にいる私達には届きにくくなります。

一方、夜は放射冷却などによって地表の温度が下がり、上空は温かい状態になります。すると音は上空に逃げずに地表近くで拡散するため、地上の私達に届きやすくなるのです。

このような気温の逆転は夏よりも冬に顕著になるため、「冬の夜」に遠くの音がよく聞こえるという現象が発生しやすくなるのです。

湿度の影響は受けるの?

そもそも「音」とは、「空気の振動」であることはこれまでもお伝えしてきました。

「湿度が高い」ということは、空気中に水の分子が多く含まれている状態のことです。

そうなると特に高音域の音は波長が短いため、空気中の水分に振動エネルギーを吸収されてしまいます。

また、水の分子が多いということは、イコール振動を伝える物質が多いということであり、振動の伝わる速度が速くなりますが、一方で、それだけ音が拡散してしまうということでもあります。

そうなると、音は明瞭でなくなり、こもって聞こえるようになるのです。

よく、有名なアーティストの方が、ニューヨークやロスなど海外でレコーディングをしていますが、湿度が低いと乾いた良い音が出せる、というのは物理学的にも理にかなっていることなんですね。

また、都心でも何年かに1回くらいは大雪に見舞われることがありますね。

そんなときもやはり、周りがとても静かになって遠くの音が聞こえやすいと感じたことがありませんか?

普段は音を反射しているアスファルトが雪で覆われるため、地表近くの音は雪に吸収されてしまいます。

しかし、空気中の水分が雪となって積もっているため、空気自体は乾燥しており、さらに積雪によって地表の温度はぐっと下がっています。

すると、先程の放射冷却と同じような条件となり、遠くの音が届きやすくなる、といった現象が起こるのです。

風が吹くとどうなる?

桶屋が儲かる、というのは置いといて。

よく「音が風に乗る」などとも言いますね。

風向きによって音の聞こえ方が違うという現象は、実際に起こりえます。

風上の音は風に乗って風下に届きます。

ただ、音には実体がないのでなかなかイメージしづらいですよね。

川を思い浮かべてください。

川に石を投げ入れると波紋ができますよね。

川が流れていると、できた波紋ごと一緒に流れて行きませんか?そんなイメージです。

ただし、不規則な風だったり強風の場合は、空気の流れがかき乱されますので、振動がうまく伝わらないこともあります。

このように、さまざまな気象条件によって音の伝わり方は複雑に変化するのです。

また、こういった気候の違いから、その土地に適した特有の楽器(の原型)や曲などが生まれたとも言われています。

このあたりのお話は、また改めてご紹介しますね♪

今年最後のブログです。

年末年始、テレビの歌番組などが目白押しですね。

紅白に刺激されて、あの歌をカラオケで歌ってみよう!なんて方や、親戚が集まると毎年カラオケに行くのよ、なんて方も多いのでは?

本日は、そんなカラオケにまつわるお話です。

1980年代半ば、トラックのコンテナなどを利用したカラオケボックスの登場は、世間に衝撃を与えました。

何せそれまでは、カラオケといえばスナックやホテルの宴会場などにしかなく、「オジサマ」がお酒と共に楽しむものだったからです。

カラオケは健康に良い

カラオケボックスが登場したことによって、もっと若い世代や、知らない人の前で歌うのが恥ずかしい方など、幅広い層に瞬く間に浸透し、1990年代にはすでに、建物の中に部屋があるといった現在の形態が完成しました。

ところで最近、「カラオケ健康法」などもよく紹介されていますね。

単純に大きな声を出すのでストレス解消だけでなく、様々な科学的根拠に基づいているようです。

フィジカル面(歌うことは全身運動だ!)

・腹式呼吸によって多くの酸素を取り込むことができ、全身がリフレッシュされる

腹式呼吸=横隔膜を下げ、お腹(内臓)が前方に移動するような呼吸のことです。

リラックスしている時の呼吸法でもあります。

・大きな呼吸により、血流も良くなる

副交感神経の働きにより、内臓への血流が活発になります。

・歌うことで、口の周りの表情筋が刺激される

少し前のCMなどで、口にくわえてブルブルさせるツール、見たことありませんか?

・脳トレでもある

歌詞を覚えたり、歌詞の世界をイメージしたりすることで、脳は忙しく働きます。

曲のタイトルや歌い出しを思い出すのに頭をフル回転させています。

メンタル面(心を解き放とう!)

・自己表現として使えるツールである

まさに「言いたいことも言えないこんな世の中」じゃ、自分の想いは、カラオケの歌詞とリンクでもさせない限り叫べないのです。

裏を返せば、たとえどんなにヘビーな気持ちであっても、直接的に言葉にすることをためらってしまうような感情であっても、カラオケがあればカモフラージュさせることができます!

・強力なコミュニケーションツールでもある

ただ歌うだけなら、家で一人、お風呂に入りながらでもできますよね。

「一人カラオケ」を利用する方もどんどん増えています。

でもそんな中には、誰かと一緒に行く前に練習する、というように、人に聴かせることに照準を合わせている方も。

ご高齢の方の中には、ボケ防止にもなって一石二鳥だと、カラオケを楽しんでいる方もいらっしゃいます。

また、口下手な方でもカラオケなら、相手や自分が歌っている間は会話をしなくても大丈夫だし、手拍子や「この曲好き!」といった自然なコミュニケーションが取りやすい、など、少し気が楽になるようです。

このように、カラオケは心身ともに良いことづくめ。

でも、だからと言って、苦手な人に無理強いしたり、マイクを独占して他の人をうんざりさせたり、気が大きくなって騒いでしまい、周りに迷惑をかけたりしないよう、節度のある嗜みを心がけましょうね。(自戒をこめてます。)

ご自宅で、時間を気にせずにカラオケを楽しみたい、と思っている方、防音工事の検討をなさっている方は、ぜひ、環境スペースまでご相談くださいね

あっという間に年末ですね。

そんな年末の風物詩といえば、ベートーヴェンの「第九」。

クラシック音楽に詳しくない方でも、「第九」の合唱を一度は耳にしたことがあるでしょう。

日本ほど「年の瀬=第九」の図式が成り立っている国も珍しく、本場ヨーロッパでは、ヘンデル作曲の「メサイア」が演奏されることが多いのだとか。

あの力強い合唱を聴くと今年もよく頑張ったな~、と自分を労う気持ち(笑)と、新年も頑張ろう、と元気づけられます。

今回は、そんな200年近くも愛されている「第九」が、その後の産業に与えた影響について少しだけお話しします。

そもそも何故「第九」が師走の日本に広まったのか?

ベートーヴェンの「第九(交響曲第9番)」が日本で初めて演奏されたのは、1918年。

第一次世界大戦の真っただ中、約1,000人ものドイツ人捕虜が収容されていた、徳島県板東町(現在の鳴門市)の「板東俘虜収容所」でした。

所長の松江氏は、捕虜に対して人道的な処遇をとっており、捕虜と地元の人々との交流活動の一環として、捕虜たちによる演奏が行われたのが最初だと言われています。

その後、太平洋戦争開戦直前の1938年12月、新交響楽団(現在のNHK交響楽団)によって歌舞伎座で「第九」が演奏されました。

さらに1940年12月、同楽団がラジオの生放送で「第九」を披露。

これをきっかけに、日本中のオーケストラが年末になると「第九」を演奏するようになったと言われています。

太平洋戦争真っ最中の1943年12月、東京音楽学校(現在の東京芸術大学)での学徒壮行音楽会での「第九」演奏、終戦後の1947年12月には、日本交響楽団(現在のNHK交響楽団)による3夜連続の「第九」コンサートの開催などもきっかけとなったそうです。

興業面での理由も見逃せません。

すでに人気演目になっていた「第九」ですから、お客様は集められるでしょう。

ましてやこの演目は、オーケストラだけでなく合唱団も出演するので、関係者や友人などが多く入ってくれて収益につながる、とも考えられていたようですよ。

レコードからCDの時代へ

1980年頃の話になりますが、CDの記録時間「74分」は、ベートーヴェンの「第九」が収まる時間として決められたというのは、よく知られた話ですよね。

実はこの時、60分にするか74分にするか、2つの会社で論争が起きていたのです。

両社の戦略の違いが面白かったので、少しご紹介したいと思います。

2社というのは、オランダのフィリップス社と、日本のソニー社。

フィリップス社は、直径11.5cm、記録時間60分のCDを、ソニー社は、直径12cm、記録時間75分(正確には74分42秒)を提案。

それぞれの提案には、次のような根拠がありました。

フィリップス社の提案根拠

- ・直径11.5cmというのは、当時普及していたカセットテープの対角線の長さと一致する

- 。ドイツの工業品の標準規格である「DIN規格」に適合するサイズである

- ・ヨーロッパの市場でのカー・オーディオとしての将来性を見込んだサイズなのである

ソニー社の提案根拠

- ・オペラの幕が途中で切れない長さにすべき

- ・ベートーヴェンの「第九」も収まる容量にしなくてはいけない

- ・75分あれば、クラシック音楽の95%以上の曲はCD1枚に収めることができる

音楽と産業の歴史は繋がっている

規格、ルールを重んじて、ハード面から販売戦略を立てたフィリップス社と、ユーザー目線に立ち、ソフト面から戦略を立てたソニー社。

しかも、自らも音楽家だった、当時ソニーの開発者で副社長の大賀典雄氏は、ソニー自前のソフトウェア会社、CBS・ソニーレコード社の社長も兼任していました。

この目線、戦略は自然なことだったのかもしれませんね。

ソニー社の提案を後押ししたのが、この開発会議に招かれていた有名な指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤンだったそうです。

音楽家であるカラヤンは、ソニー社の提案を支持し、結果的にCDの記録時間は74分と定められました。

なぜここでいきなり「第九」が基準としてフォーカスされたのかは置いておいて、実は、カラヤン自身が指揮する「第九」はほとんどが60分前後だというのです。

74分というのは1951年に録音された、フルトヴェングラーが指揮するバイロイト祝祭管弦楽団による演奏によるもの。

指揮者の解釈によって、同じ曲でもここまでテンポが違うものなのですね。

このあたりの話は、また次の機会にご紹介したいと思います。

合唱付きの第4楽章が何と言っても有名な「第九」。

歌の冒頭では第1から第3楽章を打ち消して、「このような音ではだめだ、歓喜に満ちた歌を歌おう!」と、新しい時代へ向かおうとしているんです。

令和という新時代の年末年始、せっかくなので、74分間の壮大な「第九」をフルで味わえるような時間を持ちたいものですね。

.jpg)

先日、とある地域を歩いていた時の話です。

ここ4、5年くらいでしょうか、高架下の開発が一気に進み、線路脇やガード下に、おしゃれな店舗が所狭しと立ち並ぶようになりましたね。

そんな中、カフェや居酒屋、アパレルや書店などに混じって、音楽教室が何軒もあるのを見かけました。

一瞬、こんなところ、うるさくて大変だろうに・・・と思ったのですが、思わず「なるほど!その手があったか!」と目から鱗が落ちたのです。

周りの騒音が大きければ、音に対して寛容な傾向がある

線路脇の物件は、ひっきりなしに往来する電車の走行音や振動にさらされます。

静かな環境を提供したいコンセプトの店舗などにとっては、これらの騒音は大変なデメリットとなるため、物件としては敬遠されることでしょう。

しかし裏を返せば、まわりの騒音が大きいため、もともと音に対して寛容な傾向にある、とも言えます。

つまり、自分の店舗(教室)で大きな音を出していたとしても音漏れは周りの騒音に紛れてしまったり、周りの店舗も、そこまで神経質でないケースが多いということです。

更に、こういった線路脇の物件など「環境騒音立地」にある物件は、一般的に、土地や物件価格が比較的安く設定されている場合が多いのも事実です。

また、線路沿いは駅からの道のりもわかりやすく、都内であればほぼ徒歩圏内となるため、音楽教室などの集客が必要となる物件としては優位になります。

一見デメリットと思われる騒音を味方につけた、とても合理的な出店だったのです。

このように、「騒音を味方につけられる」地域をもうひとつご紹介しましょう。

住宅選びの「隠れた穴場」とも言われている『準工業地域』です。

ここで「用途地域」について簡単にまとめておきましょう。

都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。(Wikipediaより)

大きなグループとしては、以下の3つです。

住居系

いわゆる、住宅地。

低~高層住居における住環境の維持を目的としています。

商業系

商店街を含む地域や駅の周辺など、住居系に比べて、商業の利便性を重視した用途地域です。

線路脇や高架下などは、ここに当てはまる場合が多いです。

工業系

主に工場の建造が許可されている地域です。

「工業専用地域」「工業地域」「準工業地域」に分類されます。

「工業地域」とだけ聞くと、産業廃棄物や危険物などがイメージされ、生活するのには不向きな場所だと思う方も多いかもしれませんが、「準工業地域」というのは、公害などの恐れが大きい工場の建造は禁止されているので、小規模な工場がメインの地域なのです。

準工業地域は、マンションや飲食店、学校や病院などの施設を建てることもできるため、意外と生活環境に恵まれた地域とも言えます。

小規模とはいえ工場は多いので、機械音や大型車両の出入りの音などはどうしても気になりますが、工場は昼間動いていることが多いため、お仕事などで日中ご不在がちのご家庭であれば、さほど影響はありません。

また、先ほどの線路脇の物件同様、部屋に防音工事を施してしまえば外部騒音に悩まされることもなく、さらに周囲への音漏れをあまり気にすることなく音を出すことができるのですから、音楽を楽しむ方にとっては狙い目です。

防音室の計画にあたって、遮音性能は大きな指標

防音室を施工してどの程度音を減らすことができるか。

それには、「暗騒音(あんそうおん)」を計測することも重要なポイントの一つです。

暗騒音とは、特定の発生源からの音を対象として測定をする場合、その特定の発生源からの音「以外」のすべての騒音のことを指します。

つまり、音源=楽器ならば、暗騒音とは、楽器を鳴らしていない場合の測定地点における騒音レベルのことを意味します。

暗騒音が高ければ(=大きければ)、音源の音はその分周囲の騒音に紛れるのです。

そんなわけで、線路脇や、準工業地域など、暗騒音が高い地域の物件に防音室をつくる場合、遮音性能」が高くなくても、音が目立たなくなる、といったことが起こるのです。

騒音を味方につける という逆転の発想で、思いっきり音楽ライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。

.jpg)

12月6日は「音の日」。

1877年12月6日、かの発明王、トーマス・エジソンが、世界で初めて「蓄音機」による録音・再生の実験を成功させた日、なんだそうです。

ここから、オーディオの歴史が始まりました。

実はさかのぼること20年、1857年にフランスのマルタンヴィルという人によって、音を「録音」する装置は発明されていたのですが、残念なことに「再生」することができなかったそうです。

記録するだけでなく、好きな時にそれを取り出して聴きたい、という素朴な願いから、蓄音機は生まれたんですね。

オーディオをこよなく愛し、オーディオ専用の防音室を作りたい、というお客様から環境スペースにも多数のお問い合わせをいただいています。

本日は、そんなオーディオとレコードにちなんだお話をご紹介します。

蝋を取り入れた蓄音機

偉大な発明王エジソン。

3大発明と言われているのが

- ・蓄音機

- ・白熱電球

- ・映写機

どれも、人々の生活を便利に、そして豊かにしてくれるものですね。

冒頭でお伝えした通り、エジソンは「録音・再生」のできる蓄音機を発明しました。

薄いスズ箔を巻き付けた、中空で金属製の筒状のもの。

これが後のレコードの原型です。

当時、スズ箔は価格も高く音質もあまり良くはなかったため、実用的ではなく、蓄音機自体も、物珍しい玩具としての扱いでした。

その為エジソンは、もっと実用的で利益の見込める白熱電球の開発に移ったそうです。

.jpg)

その間に、あの電話機を発明したグラハム・ベルを含む別のプロジェクトチームが、金属筒の替わりに、紙筒にワックス(蝋)を塗って、その蝋を彫ることで録音する「蝋管」を発明します。

それを知ったエジソンは、再び蓄音機の研究を再開しました。

紙ではなく、全体を蝋で一体成形した筒を作りました。

どちらもともに商品化されましたが、最終的にはエジソンの蝋管の方式に統一することになったそうです。

レコードの改良

初期の蝋管は、ワックスが柔らかく、20回も再生すると摩耗してしまうようなものでした。

ワックスを硬いものに改良し、しだいに、音質を低下させずに100回以上再生ができるようになっていきます。

また、蝋管の複製(つまりはダビング)ができるようになったのもこの頃です。

とは言え、デリケートに扱わないといけません。

蝋管のサイズは、長さ約10cm、直径約6cm弱。

厚紙でできた筒状のパッケージに入れて販売されていました。

コンパクトなお茶筒くらいのイメージですね。

筒の中で、さらに厚い綿に包まれていたり、裏地のついた箱だったりしたそうですよ。

.jpg)

円盤型レコードの登場

1890年代の終わり頃(蓄音機発明から約15~20年後)、おなじみの円盤型レコードが登場します。

発端は、エジソンの筒型レコードの特許取得を回避するため、と言われています。

発明・発明の時代において、特許取得は最重要事項だったんでしょうね。

しかし、円盤型レコードが市場を席巻するまでには少し時間がかかりました。

なぜなら、当時のレコード(つまり「蝋管」)は、録音も再生もできる仕様。

そのため、蝋管型蓄音機には録音機能がほぼ標準装備だったのです。

一方の円盤型レコードは再生専用。

この面で、蝋管型の方がしばらくは優位に立っていました。

しかし結果として、収納しやすく、同一音源を大量に複製できる円盤型レコードに軍配があがり、市場を制することになりました。

音楽を楽しむなら、自宅オーディオルーム

音楽は配信で聴くのが当たり前となった現代。

円盤型レコードはもちろん、その後に登場したMD、CDなども、過去のものとなりつつあります。

でも、私たちが今こうやって音楽を楽しむことができるのも、エジソンを始め、過去の偉大な発明家たちのおかげです。

今日はそんな偉人たちに少しだけ思いを馳せて、大好きな曲を聴いてみましょうか。

いい音はいい部屋で。環境スペースのオーディオルーム

突然ですが、「残響時間」ってご存知ですか?

音響、建築などに詳しい方であれば、今更ご説明の必要もありませんが、そうでない方にとっては「何となくイメージできるけど、詳しい定義までは・・・?」

といった感じではないでしょうか。

例えば防音工事を行なうにしても、ただ音を止めるだけで良い場合と防音室の中で鳴らす音の響きにも気を配らなければならない場合があります。

後者の場合は、周波数特性や吸音率、残響時間など緻密な「音響設計」が必要になってきます。

本日は、この中の「残響時間」について、身近な部屋を例にとってご説明したいと思います♪

そもそも「残響」って?

お風呂の中で歌うと、声が響いて上手くなったように聞こえますよね。

自分の声が、発声を止めた後も壁や天井に反射を繰り返して響きあう、これが「残響」です。

反面、服がたっぷり詰まったクローゼットの中では、声がくぐもって全く響きませんよね。

まずは、こんなイメージを持っていただければ良いと思います。

「残響時間」の定義

「音が聞こえなくなるまでの時間のことだよね」と思った方。

惜しい。50点!

考え方は正解ですが、『聞こえなくなるまで』とはいったい?

聴力の良い人もいれば、そうでない人もいる。

もっと客観的な基準が欲しいところですよね。

ということで、音圧レベル「dB(デシベル)」を活用するのです。

残響時間とは、特定の音場における残響の具合を示す指標の一つであり、音源が発音を止めてから、残響音が60dB減衰するまでの時間をいう。(Wikipediaより)

なるほど。

具体的に数値を当てはめてみましょう。

ここに、ピアノを演奏する部屋があります。

そしてピアノの音を100dBとします。

100-60=40ですから、ピアノの音を止めてから40dBになるまでに1.3秒かかったとしたら・・・

この部屋の「残響時間」は1.3秒、ということになります。

40dBってどのくらいの大きさかと言うと、ささやき声、小雨の降る音、換気扇の音、などが挙げられています。

意外と聞こえる音量なんですよね。

「60dB減衰するまでの時間」・・・?

あれ? じゃあ、もしピアノの音が60dB以下だったらどうやって計測するの?と思った方。

細かい説明は省略しますが、実は100dBが40dBになる時も、60dBが0dBになる時も、減るエネルギーの量はどちらも同じです。

※「0dB」って何?と思った方はこちらもご参照ください

●「完全防音」はありえない?~防音室の『聴こえない』のメカニズム

なので、計測する時は60dBより大きな音を発生させて計測すれば良いだけのことなのでした。

場所によって様々!最適残響時間を解説

残響について、なんとなくわかっていただけたと思います。

では、その部屋の用途によって、好ましい残響時間が違うということも大体予測できますよね。

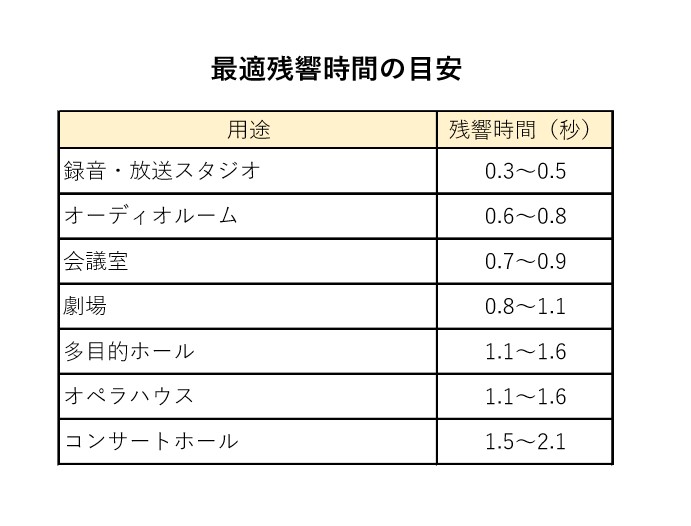

これは残響時間の目安を表した代表的な表です。

録音・放送スタジオは、余計な反響音はいらないので残響時間は短めです。

オーディオルームは、人によって好みはありますが、音が響きすぎると、オーディオ機器本来の音質に影響するといったことから、比較的短めな残響時間に設定されます。

いわゆる、劇場・ホールでもジャンルによって残響時間が大きく違います。

豊かな響きが要求されるのが、クラシック音楽専用のコンサートホール。

国内最高峰と謳われるサントリーホールの残響時間は、2.1秒(満席時)です。

その他、

- ・オーチャードホール:1.9秒

- ・すみだトリフォニーホール:2.0秒

- ・ミューザ川崎シンフォニーホール:2.0秒

- ・横浜みなとみらい大ホール:2.1秒

NHK交響楽団の本拠地、NHKホールは1.6秒とやや短めな残響時間なので、3階席など上階では音があまり響いてこないのですが、その分ひとつひとつの音の解像度が良いので、録音にはとても向いているホールです。

一方、オペラやミュージカルなどの公演では、歌詞やせりふが明瞭に聞き取れなくてはいけないので、残響は少し短めになります。

- ・新国立劇場:1.4~1.6秒

- ・神奈川県民ホール(本館):1.3秒

- ・日生劇場:1.3秒(※空席時)

演劇がメインの劇場では、更に短い残響時間です。

- ・神奈川芸術劇場(KAAT):1.0秒

- ・大阪 新歌舞伎座:0.8秒

このように、用途に応じて、どのように音を響かせたらよいかを綿密に設計していくことが重要になります。

ただ防音するだけではだめなんですね。

ありがたいことに、環境スペースでは毎日様々なお客様からのお問合せをいただいております。

ピアノ室やドラム室のほかにもライブハウス、リハーサルスタジオ、音楽ホールなど、音響設計が必要なお部屋がとても多いのです。

お客様のご要望を伺いながら、最適な音空間をご提案していくことが私たちに求められている仕事だと思っています。

どうぞお気軽にご相談ください。

先日、弊社も参加していた展示会場で、不思議なテーブルを目にしました。

それは、ガラスの天板の下に敷き詰められた砂の上を自動で動く鉄球が、まるで枯山水のような模様を描き出すというもの。(「枯山水 テーブル」で検索すると多くの動画を視聴できます)

ふたつのモーターと磁力を使って、鉄球の軌跡を制御しているのだそうですが、それはそれは見事なアートで、ずーっと眺めていられる!と、思わず仕事を忘れてしまいそうになりました。

枯山水と言えば、白砂や小石を水面に見立てるように敷き、そこに石を組んで風景を表現した、日本庭園の代表的な様式のひとつですよね。

また、おなじみの「鹿威し(ししおどし)」などが設置されていたりすると、より一層風流さが増しますね。

「鹿威し(ししおどし)」は、もともと猪や鹿などの、農業に害を与える動物を追い払うために造られていた装置なのですが、その「コーン」という音は、人にとってはむしろ心地よく感じられることから音を楽しみ、愛でるものとして日本庭園の装飾として設置されることが多くなったそうです。

同じように、最初は実用的な装置・設備だったものが、後に詫び寂びの風雅な趣向に転じていった「水琴窟(すいきんくつ)」というものをご存じでしょうか。

本日はこの「水琴窟」の魅力についてご紹介したいと思います。

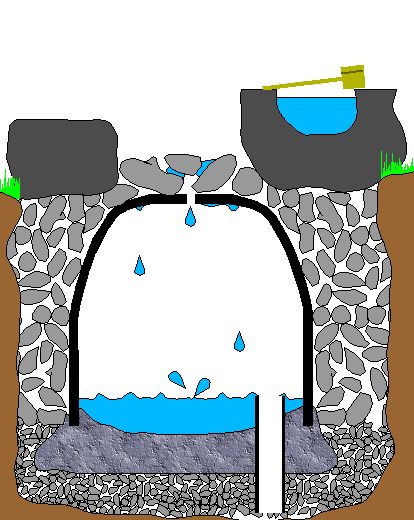

まずは、水琴窟がどのようなものか、絵を見ていただきましょう。

断面図だと思ってください。

甕(かめ)が逆さ向きで地中に埋められており、上部には小さな穴が開いています。

右上にあるのは手水鉢で、手を洗った水などをここに流し捨てるのですが、この染み込んだ水が水滴となって、空洞の甕の中にしたたり落ちる時、甕の中で音が反響し、まるで琴のような音色に聴こえるのです。

ご覧いただいて分かるように、元々は手水鉢廻りの排水設備(洞水門『どうすいもん』)として発明されたものでした。

当時、雪隠(=トイレ)は家屋の外にありましたから、用を足したあとは縁先の手水鉢で手を清めていたのですが、こういった縁先は往々にして茶室の側であることが多く、水をただ捨てるだけでは見栄えも良くない、といった美意識から、江戸時代初期に、茶人で作庭家でもあった小堀遠州によって発明されました。

ある時、甕の中から音が聴こえていることに気付き、その音を楽しむという粋な趣向に発展していったと言われています。

音をより美しく響かせるために、甕の大きさ、形状、厚みや穴の口径の違いなど様々な努力と工夫がなされ、いつしか水琴窟は、日本庭園における造園技術の最高峰のひとつとまで謳われるようになりました。

「目立たない所に贅を凝らす」ことを自慢しあっていた江戸の豪商たちにとって、水琴窟は格好の対象であり、庭師たちの腕の見せ所でもあったようです。

そんな水琴窟ですが、都内でも気軽に見られるところがあるというので、散歩がてら出かけてきました

これが水琴窟です。

手前に伸びている竹に耳を近づけると、地中の水音を聴くことができます。

オルゴールのような、透明感のある澄んだ音が大変美しく、凛として、かつ繊細で、癒しに満ち溢れた音が、甕の中で見事に反響していました。

環境スペースらしいうんちくを。

反響して聴こえているこの音は「ヘルムホルツ共鳴」という原理によるものです。

子どもの頃、ビールの空き瓶の口に息を吹き込み、「ボー」という音を鳴らして遊んだりしませんでしたか?

瓶の中で、特定の周波数の音が増幅されて共鳴が起こる、あの原理が「ヘルムホルツ共鳴」です。

同じことが水琴窟でも起こっています。

流れ落ちた水が水滴となって、底に溜まった水面に落ちたとき、その水音が「ヘルムホルツ共鳴」によって増幅されて美しく、反響のある音として外に聴こえるのです。

しゃがんで手を洗ったあと、しばらくしてから聴こえてくる水音。

もし慌てて立ち去っていたら、誰もこの美しい水音に気づくことはできませんでした。

忙しい現代だからこそ、たまにはゆったりした気持ちで、自然界の豊かな音を楽しむ余裕を持っていたいものですね。

-300x225.jpg)

-300x272.jpg)