突然ですが、みなさま「ASMR」ってご存知ですか?

若い方、特に10代くらいの方の間では、今更?そんなの常識!なくらい認知度が高い「ASMR」ですが、30代以上の方にとっては、あまりなじみのない単語かも知れませんね。

ちょうど先週のブログで、音を聞いてイライラするメカニズムを、脳科学的な見地からご説明させていただきましたが、本日はその真逆。

不思議な心地よさで「脳がとろける音」とも言われる「ASMR」についてのお話です。

■「ASMR」とは?

正式名称は「Autonomous Sensory Meridian Response(自律感覚絶頂反応)」と言います。

略称は「アサムラ」「アサマー」「アスマー」「エー・エス・エム・アール」など。

私たちが普段何気なく聞いている音をマイクで録音し、それをヘッドフォンやイヤフォンで聞くことによって、癒されたり、ゾクゾクするような心地よさを感じたりするような反応や感覚のことです。その不思議な気持ちよさから「脳のマッサージ」などと表現されることもあるそうです。

日本では、2015年頃から動画サイトを中心に広く知られるようになりました。

2019年上半期には、女子中学生・女子高生流行語大賞の「コトバ部門」で1位を獲得し、日経トレンディ発表の2020年ヒット予測でも8位にランクインしています。

■具体的にどんな音?

本のページをめくる「サラッ」という音。

炭酸水のはじける「シュワシュワ」という音。

キーボードをタッピングする「カタカタ」という音。

髪の毛を切る「シャクッ」っという音。

スライムを潰す「ぶちゅっ」という音。

固形石鹸を彫刻刀で削る「ゴリゴリゴリッ」という音・・・

など、本当に多岐にわたっているのですが、

一番人気なのは「咀嚼音」なのだそうです。

例えば、フライドチキン。

カリッとした衣を噛む音、その中のジューシーなお肉にかぶりつく、ちょっぴり湿度の高い音。

想像しただけで、なかなかの快感ですよね。

その他にも、

コーンフレークやグラノーラを食べる時のザクザクした音、

たくあんのパリポリした音、などなど・・・。

でも、ちょっと待って。

咀嚼音ってどちらかというと、人前では嫌われることの多い音ですよね。

食べている時にくちゃくちゃと音を立てることは、マナー的にも美しくありません。

それなのになぜ「ASMR」として絶大な人気を集めているのでしょうか?

■自分の感覚として捉えることのできる音だから

実は「ASMR」は、スピーカーなどを通して聞くよりも、ヘッドフォンやイヤフォンで聞くのが一般的。

特に咀嚼音の場合、ヘッドフォンやイヤフォンで聞くことによって、他人が発生させている音ではなく、あたかも自分が食べている音であるかのように聞こえ、感じるのだそうです。

その他にも「耳かきの音」なんてものもあります。

これは「バイノーラル録音(バイノーラル=両耳の、という意味)」と言って、特殊なマイクを使い、左右・上下・更には遠近の距離感などを感じられるように立体的に録音された耳かきの音をイヤフォンで聞くことで、まるで自分が気持ちよく耳かきをしてもらっているかのような感覚になるというもの。

その理由として、次のようなことが考えられています。

脳の中で、聴覚を処理する部分と触覚を処理する部分はとても近い場所にあります。そのため、音を聞くことによって起こる聴覚の刺激が、その近くの触覚の処理分野にも影響を与えてしまい、その結果、ゾクゾクするような感覚が起きてしまう可能性が高いのだそうです。

■聴覚は皮膚感覚に近い?

.jpg)

側線

(画像は「海釣りのあれこれ」様よりお借りしました)

他にも、聴覚についての様々な説を探すことができました。

金沢工業大学で音楽音響学や音楽心理学がご専門の山田真司教授によると、人間の聴覚は魚類などが持つ側線の名残だと考えられているのだそうです。

側線とは、身体のどちら側から水が流れているかを感じ取るための器官で、それが発達して「内耳」という耳の一番奥にある部分になったのだと言われています。側線とは、いわば皮膚感覚であるため、聴覚と皮膚感覚はとても近い関係にあるのだそうです。

聞いているだけなのに、まるで自分が体験しているような感覚になるのには、こういった体のつくりや進化に起因していると思うと、とても興味深いですね。

本日は、脳のマッサージとも言われる「ASMR」についてお話しさせていただきました。

この「ASMR」ですが、実は娯楽のためだけではなく、ストレス解消や睡眠導入の効果を目的として作成されたりもするんです。

医学的に実証されてはいないものの、実際にASMRによって慢性的な疼痛が緩和されたという研究結果もあるのだそうです。

色々とストレスの溜まる日々が続いていますが、そんな時はこういった音の力なども借りて上手にストレスを発散させたりリラックスしたりしていきましょう!

実は先日の連休中に、某テレビ局情報番組の制作担当の方から、環境スペース宛にお電話をいただいていたんです。

コロナウイルスでステイホーム週間になっていますが、マンションの防音の問合せは増えていますか、という内容。

そうですね。

家にいる時間が長くなっているため、音を出す方も出される方も、間違いなく音に対して敏感になってきていますね。

外に出かけられない分、家で映画を観たりカラオケしたりしてストレス発散させたい方。

学校がずっと休みなので、常に子どもの声や足音が響くのを気にしてしまっている方。

在宅勤務がまだ続きそうだから、少しでも集中できる静かな環境が欲しくなった方、など・・・。

確かに、これまでの「ピアノ練習室が欲しい」「ドラムの演奏できる部屋が欲しい」などとは少し趣の違うお問い合わせも多く寄せられるようになりました。

そんな中、

お隣の騒音に端を発した、大変残念な事件が起こってしまったことは、みなさま報道でご存知だと思います。

ただでさえ、外出自粛や休業要請など、先の見えない生活でストレスも溜まっていたのだと思います。

確かに犯罪は決して許される事ではありませんが、

音でイライラした経験は、誰にでも一度はあるのではないでしょうか。

今日は、そんな音とストレスのお話です。

音の感じ方は脳によって違う

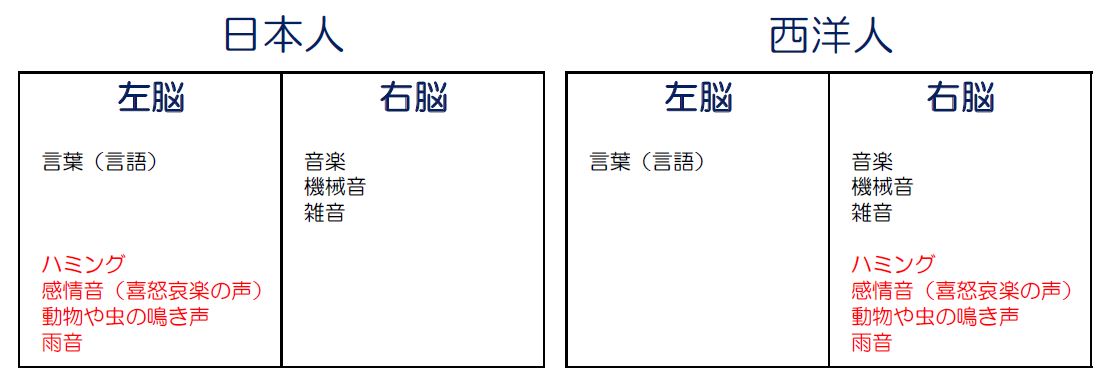

実は、音に絡む殺傷事件は、日本ではしばしば発生するのに対して、西洋ではあまり聞かれないのだそうです。

これには、脳の働きが大きく関わっているらしいことが、ずいぶん昔の論文で発表されています。

(1984年 東京医科歯科大学教授 角田忠信氏「言語脳と音楽脳」より)

脳には「右脳」と「左脳」があることはご存知ですね。

音楽や芸術などをつかさどる「右脳」に対して、「左脳」は言語などの理性的なものを認知する役割があります。

この役割は、日本人も西洋人も違いはないのですが、面白いのが「ハミング」「動物の鳴き声」「感情音(喜怒哀楽の声)」のような、言葉とも声ともつかないような音を、日本人は「左脳(=言語脳)」で受け止め、西洋人は「右脳(=音楽脳)」で受け止めるのだそうです。不思議ですね。

分かりやすく説明すると、例えばお隣の家で飼っている犬がひどく吠えだしたとしましょう。

西洋人はその声を「音」としてBGMのように聞き流すことができるのですが、

日本人は「言葉」のように意味を理解すべくしっかりと聞いてしまう脳の作りになっているのだそうです。

そもそも左脳は、勉強する時など集中力が必要な場面で働く脳です。勉強だけでなく、集中してテレビドラマを見ている時、でもいいでしょう。

左脳が一生懸命に働いています。

そんな時、突然お隣の犬が吠えだしたら・・・?

西洋人は、余裕のある右脳で犬の鳴き声を受容できますが、日本人は一生懸命働いている左脳が、更に犬の鳴き声を受け取って処理しようと、プチパニックを起こしてしまうのだそうです。

これが、受忍限度を超えるイライラの原因になってしまう、というわけなんです。

寝ようとした時に音がうるさく感じるのは……

脳と音の関係から、もうひとつ。

今日も一日働いた。さあ寝よう、という時、なんだか急に周りの音がうるさく感じるようになった経験はありませんか?

これは、アルファ波による影響です。

人間や動物の脳は、常に電気的な信号を発生させています。このうち、8~13Hz(ヘルツ)の成分のことを「アルファ波」と呼んでいます。

アルファ波は、リラックスしている時により多く発生され、アルファ波が増えると聴覚が敏感になるので、周りの音がよく聞こえるようになるのです。

なぜ聴覚が敏感になるかというと、動物にとって「眠る」=無防備な状態なわけで、外敵に襲われたりしないよう、怪しい物音にすぐ気づくことができるためだと言われています。

本日は、音とストレスの関係を脳科学的にご説明してみました。

とは言え、頭ではわかっていても不快な音にイライラしてしまうこと、ありますよね。

それは、逆にみなさまご自身が、周りに迷惑をかけないようにと気を遣うことのできる、優しい方だからこそ。

私はこんなに気を遣って静かにしているのに、どうしてお隣は・・・どうして上の人は・・・イライラ。

どうか、そんな時は、大きく深呼吸してください。

そして、左脳がキャパオーバーにならないように、集中していることがあれば少し手を止めて、ゆったりした音楽でも聴いたりして、ご自分の優しさを褒めてあげてください。

更に、空気清浄機やサーキュレーターを動かしている方は、少しの間、風量を上げてちょっとだけ音をうるさくさせてみるのも良いんですよ。

人間は、予測できないわけのわからない騒音よりも、身近で出どころがわかっている音の方が気にならないという性質を持っているからです。

先日お話したホワイトノイズで音をマスキングする、と同じようなしくみですね。

防音の話をする時に避けては通れないいくつかの数値があります。

でも、「数字が苦手」って方、多いですよね。

そこで今回は、「言葉の意味から防音室の性能値を知る」をテーマに、特に重要な以下の3つの数値についてご説明したいと思います。

「D値」

「L値(LL、LH)」

「N値(NC値)」

少し長いですが、最後までお付き合いください♪

■遮音性能を測る・・・D値:遮音等級「D」の数値

「ディーち」と読みます。「D-60(ディーろくじゅう)」「D-65(ディーろくじゅうご)」のように数字をつけて性能を表します。防音室を検討している皆さんが、一番よく目にする数値なのではないでしょうか。

「D」が何の略かわかれば、数値に対する理解が一気に深まりますよ。

「D」とは「Difference(=差)」のDです。

正式には、「Sound Pressure Level Difference」(音圧レベル差)と言います。

「差」というからには、何かと何かの差、ですよね?

この差が「D値」

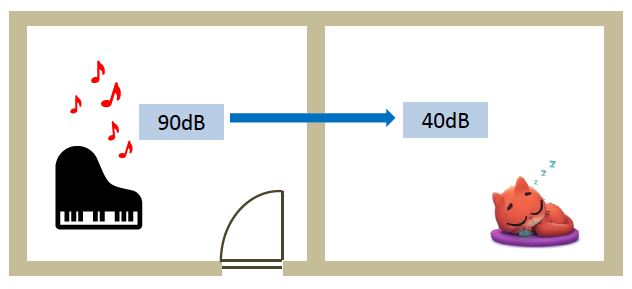

例えば、この図の左の部屋でピアノが鳴っているとしましょう。

この時の音の大きさ(音圧レベル)を90dB(デシベル)とします。

この状態で、壁を隔てた右の部屋の音の大きさ(音圧レベル)が40dBだった場合、左右の部屋で聞こえる音の差は

90-40=50 となりますね。

この50という数値、これがD値なのです。

この図の場合は、中央の壁は「D-50」と表されます。

D値は「遮音性能値(=どれだけ音を遮断できるか、という値)」とも呼ばれ、数値が大きいほど遮音性能は高くなります。

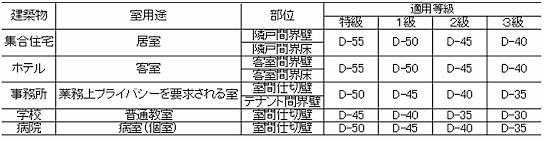

簡単に、遮音等級と聞こえの関係をまとめた表がありますのでご覧ください。

また、建物の用途によって推奨される遮音等級が決められています。

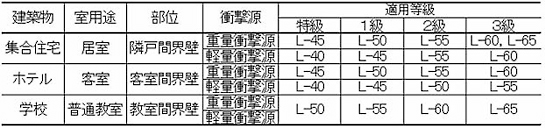

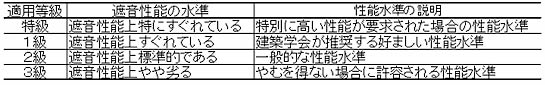

室間音圧レベル差に関する適用等級

適用等級の意味

「D値」という言葉の意味と、数値の体感イメージが何となく掴めたのではないでしょうか。

【おさらい】

D値のDは「Difference(=差)」のD

■床衝撃音を測る・・・L値:遮音等級「L」の数値

「エルち」と読みます。よくマンションのカタログなどで見かける数値ですね。「LL-45(エルエルよんじゅうご)」「LL-40(エルエルよんじゅう)」などと数字が付きます。

・・・おっと、なぜかLが2個ついている??

この訳は後ほどしっかりご説明しますので、ひとまず「LL-40」の頭の「L」からいきますね。

「L値」の「L」とは「Level」のLです。

何のレベルか?というと、

「Floor Impact Sound Level(床衝撃音レベル)」と言います。

イメージ湧いてきましたね。

このレベルが「L値」

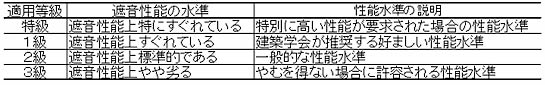

先ほどの「D値」の時は、隣り合った部屋の間で音圧レベルの測定をしましたが、「L値」の場合は上下の部屋の間で床衝撃音の測定をします。

専用の機械を使い、上の階でわざと床に音を立てます。それを下の階で騒音計を使って測定するのです。

左:バングマシン

右:タッピングマシン

バングマシンは、子どもが飛び跳ねたりするような「重量床衝撃音」の測定に、

タッピングマシンは、スプーンを床に落としたり、スリッパでぱたぱたと歩く時のような「軽量床衝撃音」の計測に使用します。

ただし、L値はD値の時のように「差」を測るのではありません。

差ではなく、単純に、下の階に伝わっている衝撃のレベル(Level)を測定します。

なので、数値が大きいということは、それだけ伝わっている衝撃が大きい、ということになります。

なので、「L-40」と「L-50」では、L-40の方が静か、というわけです。

さて、冒頭の話に戻ります。

「LL-40」のように、Lが2個ついていましたね。この、後ろの「L」についてご説明しますね。

実はこの床衝撃音レベル、「LL」「LH」と表示する場合もあります。

そして、先ほど床衝撃音には「軽量床衝撃音」「重量床衝撃音」があることをご説明しました。

そう、勘のいい方はもうお気づきでしょう。

「LL」の「L」はLightの「L」を

「LH」の「H」はHeavyの「H」をそれぞれ意味しています。

正式には

「LL」とは Light-Weight Floor Impact Source 「軽量床衝撃源」

「LH」とは Heavy-Weight Floor Impact Source 「重量床衝撃源」を表した数値となっています。

マンションなどでは、主に「LL値」が示されていることが多いです。

こちらも同様に、建物の用途によって推奨されるレベルが決められています。

床衝撃音レベルに関する適用等級

適用等級の意味

「L値」という言葉の意味と、数値の体感イメージが何となく掴めたのではないでしょうか。

【おさらい】

L値のLは「Level(=レベル)」のL

LightとHeavyの2種類があります。

■室内のうるささを測る・・・N値・NC値:騒音等級「N」の数値

「エヌち」「エヌシーち」と読みます。

「N-35(エヌさんじゅうご)」「NC-40(エヌシーよんじゅう)」などと数字が付きます。

はい、ここまで読んでくださった方は「N」が何の頭文字だか気になっていますよね。

「N」は「Noise(=騒音)」のNです。

ということは、数字が大きい=ノイズが大きい(うるさい)、ということになりますね。

数字が小さいほど静かで、集合住宅の居室ではN-35からN-40程度、録音スタジオなどではN-20からN-25程度、が一般的です。

室内騒音に関する適用等級

適用等級の意味

N値もNC値も「室内騒音レベル」と呼ばれており、室内で意図的に音を出していない状態でも聞こえてくる外部騒音や給排水などの設備騒音を数値化したものです。

どちらも同じように用いられますが、L.L.Beranekという方が提案した、特に空調などの※定常騒音に使用されるものを「NC値」と呼んで区別しています。

(※定常騒音:騒音レベルがほぼ一定で、変動がほとんどない騒音のこと)

ちなみに、NC値の「C」は「Criteria(=クライテリア・基準)」のCですが、ここまでは覚えなくても大丈夫でしょう。

使用例:

A「昨日測定に行ったお宅、NC-25(エヌシーにじゅうご)だったんだよ。」

B「うわ、めっちゃ静か!」

実はこのN値(NC値)って、防音室を作る際にとても重要なファクターなんです。

例えば、全く同じスペックの防音室を作ったとしても、周りの室内がとても静かだった(N値が低い)場合、ほんの少し漏れる小さな音でも拾って聞こえてしまうことが想像できますよね。

逆に、室内がそこまで静かでない(N値が高い)場合、遮音性能をめいっぱい高く設定しなくても、漏れる音が室内騒音に紛れるため、あまり気にならないといったことも起こります。

あらかじめ室内騒音レベル(N値・NC値)を測定しておくことで、過小・過剰なスペックにならないように最適な遮音性能をご提案することができるのです。

【おさらい】

N値のNは「Noise(=ノイズ)」のN

いかがでしたでしょうか。

今回は、防音室の性能に関する数値を、数字が苦手な方でもわかりやすいようにご説明させていただきました。

より詳しい内容を知りたくなった方は「防音の豆知識」のページを、

これらの数値をどのようにして測定しているか知りたくなった方は「建築音響測定」のページも併せてぜひご覧になってみてくださいね。

※この記事は以前のブログの内容を元に再構成しました。

春からテレワークに取り組み始めた方も、そろそろ慣れてきた頃ではないでしょうか。

早くからスタートしていた方の中には、逆に疲れてしまった方も多いことでしょう。

少し前の記事で、テレワークで声がこもる、響きすぎる、などの音環境のお悩みについて書かせていただきました。

※2020年3月19日付ブログ「テレワーク、快適ですか?~音環境を改善しよう!」

本日は、音と集中力についてのお話です。

テレワークのメリットとデメリット

○「通勤しない」ということがこんなに快適だったとは。

○やる前は不安だったけど、テレワークで充分仕事が成り立つことに気づいた。

○余計な業務に振り回されないので仕事がはかどる。

○WEB会議も、やってみると意外と簡単だった。

・・・など、多くの方がそのメリットに気づいているようですね。

テレワークのできない業務の方々、本当にありがとうございます。

皆様のおかげでたくさんの方が在宅でお仕事できているんです!

実際、テレワークを実施している方の53%以上が『コロナ終息後もテレワークを続けたい』というアンケート結果もあるそうです。(パーソル総合研究所調査による)

働きやすい、というその一方で

○コミュニケーションが少なくなった。(あ、今日一言もしゃべってない・・・)

○とにかく運動不足になりがち。(仕事が終わったら、YouTubeでトレーニング動画・・・見るだけ。)

○仕事時間なのに家事を頼まれるなど、仕事とプライベートの切り分けが難しい。(暇で家にいるわけではないのです。仕事が無いわけではないのです。お願い、わかって・・・)

○集中力を保つのが難しい。(ついサボっちゃう、のとは別次元の話ですよ。)

など、やってみて気づくお悩みの数々。

特にこの「集中力」については、主に一人暮らしの方から「自宅の方が静かだから集中できると思っていたんだけど、意外とそうでもなかった。」という感想を多く聞きます。

なぜでしょうか?

実は、適度な騒音は、意外にも集中力を高める効果があるんです。

集中しやすい、程よい「音」とは

実際、無音に近い空間よりも、50dB(デシベル)くらいの程よい騒音があった方が作業効率が高まったという研究結果も報告されています。

テレワークのお供にBGMを流している方も多いでしょう。好きなアーティストの曲を聴きながらだと、気持ちよく仕事ができそうな気がしますよね。

でも、ちょっと待って。どんな曲でもいい、というわけではありません。

特に歌詞のある曲などは言葉に意識が集中しがちなので、避けた方がいいでしょう。テンポの速すぎる曲も同様です。

仕事のモチベーションを上げたいのであれば、就業前に聴いて気分を高めてから業務を開始する、という方法がいいでしょう。

仕事中のBGMとしてお勧めなのは、クラシックやミディアムテンポのジャズなどだそうですよ。

某カフェで流れているBGMのコレクションなどもリリースされているので、チェックしてみてもいいかもしれませんね。

更に面白いのが、カフェの「環境音」を聞くことができるアプリなどもあるそうです。

カフェで仕事をすると集中できる、という方も多いですよね。

このアプリは、カップや椅子の音、かすかに聞こえる話し声(英語)など、カフェの雑踏の音を流してくれるので、海外のおしゃれなカフェで仕事をしている気分が味わえるんだそうですよ。

※カフェで仕事がはかどる理由は・・・2019年11月7日付ブログ「雑音は邪魔・・・とも限らない話。」

その他、アプリ系で探してみると、オフィスの環境音を流してくれるものもありました。プリンターの音、隣の席のPCでキーボードを叩く音、足音など、家に居ながらオフィス空間で仕事をしている気分になれるというもの。

やはり、どうやら「音」と「集中力」との間には深い関係がありそうですね。

その関係にまつわる代表的なものに「ホワイトノイズ」「ピンクノイズ」という音があるので簡単にご紹介します。

■「ホワイトノイズ」とは

人の耳に聞こえる可聴域のすべての周波数を均等な強度に設定したノイズを「ホワイトノイズ」と言います。今は懐かしい、地上アナログテレビの放送終了後、「シャー」という砂嵐を覚えていますよね、あの音がホワイトノイズです。

ホワイトノイズは「サウンドマスキング」が得意な音だという特徴があります。「サウンドマスキング」とは簡単に言うと、音をもって音を制する、ということです。

と言っても、大声バトルのようなことではありません。

例えば、ちょっとした生活音や外の交通騒音などのように集中力を削いでしまう音は、このホワイトノイズを発生させることによって「かき消されてしまう」のです。そのため、ホワイトノイズは仕事において集中力を高める「良い雑音」と認識されています。

■「ピンクノイズ」とは

ホワイトノイズが集中力を高める雑音なのに対して、ピンクノイズは「心地よい音」と言ってもいいでしょう。ピンクノイズには「1/fゆらぎ」成分が含まれているからです。

みなさんよくご存知の「1/fゆらぎ」。例えば、小鳥のさえずり、波の音、雨の音など。規則的な音と不規則な音がバランスよく調和した音で、自然界に多く存在しています。

オフィスやクリニックの待合室などで、森の中の小鳥の声や小川のせせらぎの音などをBGMにしているところも多いことからもわかるように、「1/fゆらぎ」はリラックス効果が高い音なのです。リラックスすることにより自律神経が整えられて活力が湧くと考えられているため、職場のBGMとしても適しているのです。

■最後にちょっとだけ専門的な話を。

このピンクノイズですが、実は環境スペースでも、音響調整や測定の場面でよく使用しています。

.jpg)

Wikipediaより

これは、

横軸に「Frequency=周波数(Hz=ヘルツ)」

縦軸に「Intensity=音圧レベル(dB=デシベル)」を表したグラフです。

右肩下がりになっていますよね。細かく見ると、周波数が10倍になると音圧レベルは10dB減衰していることがわかります。これは、一定の周波数帯域ごとのエネルギーが均一であるということを表しています。

一気に専門的になってしまいましたが・・・

簡単に言うと、どのオクターブの帯域でも音の大きさが同じ、という特性があるため、音響調整や測定などではピンクノイズがよく使われているのです。

なかなか出口の見えない毎日が続きますが、

音の力も借りて、快適にテレワークが続けられるように工夫してみるのもいいかもしれませんね。

おうち時間が長くなっている方も多いと思います。

今だからできること、私も何か始めようと思い、「オンライン飲み会」やってみました!

今は、オンライン飲み会専用のツールなども出ているそうですが、今回は、仕事でも使うことの多い「Zoom」で開催♪

私も含め、仕事上でオンライン会議なども経験のあるメンバーがほとんどだったのですが、初めてのメンバーが一人いたので、みんなで使い方を教えあったりしながら、何とかスタートにこぎつけました。

部屋飲みならではのゆる~い雰囲気で、

それぞれに用意したお酒やおつまみをプチ紹介したり、

知らない機能を教えてもらったり(自分も勉強になって最高!)、

時々ペットが乱入したり。

私の部屋は、ベッドやクッションなど音を吸収(吸音)する物がPC周りに多かったので、クッションを遠ざけたりして、できるだけ声がこもらないように気をつけましたよ♪

教えてもらった機能で一番気になったのは「美肌モード」。

特に、女性には嬉しいですよね。

今度、仕事の時にこっそり使ってみようと思いました(笑)

気になる!電子レンジの音

友人の一人は、自宅にいる時間が長くなったからちゃんと料理をしようと思ったらしく、以前から気になっていた「ちょっとだけ高級な」電子レンジを、思い切って購入したそうです。

温め終わったあとのお知らせ音、今は「ピピピ・・」「ピ―」という電子音も多いですが、私世代は、レンジの音と言えば「チン!」でした。

(とは言え、今でも「レンチン」という言葉は生きてますよね。)

ところが!

彼女の購入した電子レンジは、「チン!」でも「ピ―」でもなく、何とアコースティックギターの「シャララン・・・♪」という音でお知らせしてくれるという素晴らしいものでした。

(そう、知っている人は知っている「バ○○ューダ」です。)

完了のお知らせ音だけではなく、メニューをセレクトする時や調理中にも、心地よいギターやドラムの音を奏でてくれるのです。

これらは全て、プロのミュージシャンの生演奏をサンプリングして搭載したということで、そのこだわりに驚きました。

商品自体は2年以上前に発売されていて、おしゃれな彼女は当時から目を付けていたのですが、今のような状況になり、おうち時間を少しでも楽しもう、と思い切って購入を決意したのだそうです。

「このレンジを使って節約メニューを考えているの」と。私も見習おう・・・

ところで。

電子レンジの「チン!」という音、なぜ「チン!」なのでしょうか?

1964年に注目された電子レンジ

話は、前回の東京オリンピックの年までさかのぼります。

1964年、東海道新幹線が開通しました。人気だったのは、温かい料理を提供してくれる「ビュッフェ車両」。

ところが、東京~新大阪間を約4時間で走行する超特急です。乗車時間も短いため、寝台列車などのように料理をゆっくり提供するわけにはいきません。そこで採用されたのが、開発されたばかりの電子レンジでした。

電子レンジのおかげで温かい料理を素早く提供することができたビュッフェは多くの人々に親しまれ、同時に電子レンジも普及しはじめます。

そして翌年1965年には、家庭用の電子レンジが登場しましたが、実はこの時まだ、あの「チン!」という音はついていなかったんです。

「温め終わったことに気づかなくて料理を取り出し忘れてしまい、気づいたら冷めていた」という苦情があったことから、何かお知らせ音を付けようと考えました。

小さくても注意をひく音といえば……

そこで採用されたのが、なんと自転車のベルの音。

街の中にいても、小さい音ながら人々の注意をひく自転車のベル。当時の開発者は、この音に目を付けたのだそうです。

そしてついに1967年、電子レンジに「チン!」の音が付くことになりました。

これが大ヒットし、50年以上たった今でも「レンジでチン」は万人に通じる機能、言葉として浸透し続けることとなったのです。

身近な音の由来をゆっくり考えてみたり、

オンライン飲み会のような新しい楽しみ方を試してみたり、

電子レンジを新調した彼女のように、生活を潤してくれる「音」を楽しんでみたり。

大変な時期だからこそ、

そういった、ちょっとした「音」の小ネタなどもお届けしていこうかと思います。

疲れた時は、時々ブログをのぞきに来てくださいね。

環境スペースは、音にまつわる様々なお仕事をいただいています。

個人のお客様のピアノ室やドラム室といった防音室にフォーカスされることが多いのですが、実は商業施設などの防音・音響のお仕事も多くいただいています。

例えば、ライブハウス

レコーディングスタジオ

ダンススタジオ

映画館

などなど。

写真はイメージです

つい先日も、完成したばかりの映画館のお仕事に関わらせていただいたのですが、残念ながらオープンが延期となってしまいました。映画業界も大変厳しい現実に直面しています。

今日はそんな映画界から、少しでも明るく楽しい話題をご提供すべく、20世紀最大の映画作家であり「喜劇王」と呼ばれた「チャップリン」についてのお話です。

Wikipediaより

喜劇王 チャールズ・チャップリン

折しも4月16日は、チャールズ・チャップリンの誕生日。

ハリウッドで映画を製作していたのでアメリカのイメージが強いのですが、チャップリンはイギリス生まれ。両親も芸人だったこともあって、幼い頃からショービジネスの世界を身近で見ていました。

ある日、チャップリンの母はショーの途中で声が出なくなってしまいました。急遽母の代役を務めることになったのは、何とわずか5歳のチャップリン。幼いながらもしっかりと観客を楽しませたそうで、この頃からすでにコメディの才能があったのでしょうね。

その後、ロンドンを中心とした劇団で舞台俳優として活躍していたチャップリンは、21歳の時にアメリカに渡り、その活躍の場を銀幕に移すこととなったのです。

ここでチャップリンがこだわったことは「どの映画でも同じキャラクターでいること」でした。

そう、山高帽にちょび髭、ステッキを構えたお馴染みのあの姿です。<

1914年(チャップリン25歳の時)に公開された映画「ヴェニスの子供自動車競走」という作品で初めて披露され、トレードマークとして認識されていきました。

Wikipediaより

その後チャップリンは精力的に映画の製作も行い、俳優としてだけでなく、名監督としての名声も手に入れていきます。

「黄金狂時代」「独裁者」「モダン・タイムス」「ライムライト」などなど・・・。

若い方でも、タイトルくらいは知っているのではないでしょうか。

そんなスーパースター、チャップリンにまつわるちょっと面白い話があるのでご紹介したいと思います。

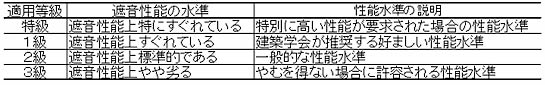

■相撲観戦のおかげで暗殺を免れた

チャップリンが初めて日本を訪れたのは、1932年5月14日。

日本史に詳しい方なら「5・15事件の前日」と言えばピンとくるのではないでしょうか。

「5・15事件」とは、政治に不満を持っていた青年将校らが、当時の内閣総理大臣である犬養毅を暗殺した、歴史的な事件です。実はこの日、本当ならチャップリンと犬養は面談するはずでした。そしてチャップリンもこの暗殺計画のターゲットの一人だったそうです。

というのも、当時の日本は国内外に様々な問題を抱えていたにも関わらず、市民は海外のスターに熱狂して浮かれていました。国が大変な時なのに何て呑気に呆けているんだ、と、そんな風潮を許せなかった将校たちは、その元凶であるエンターテイナーもろとも葬ろうと企てていたのです。

ところが。

何とチャップリンは、犬養との面談を急遽キャンセル。その理由は「相撲観戦がしたかったから」。

おお・・・

気持ちは分からなくもないですが(笑)、一国の首相との面談をキャンセルとは・・・。さすがとしか言いようがありませんね。

ただ、そのおかげでチャップリンが暗殺を免れたことは紛れもない事実。事件発生当時は、相撲観戦後のお散歩を楽しんでいたのだそうです。平和だ・・・。

5・15事件を伝える当時の新聞

■自分のモノマネ大会にこっそり参加した

チャップリンの映画が大ヒットしたせいで、チャップリンのモノマネも当時大流行していました。

そんな中、サンフランシスコの劇場で開催されていたモノマネ大会に、チャップリンは自分の正体を隠してこっそり参加したんだそうです。

映画でお馴染みの衣装とは違う格好をして、メイクもしていなかったことから、周りの誰からも本人と気づかれることはありませんでした。

気になるその結果は・・・なんと「2位」。本人なのに!!

そっくりさんに負けてしまうなんて、何ともコメディアンらしいエピソードですよね。

そんなユニークな逸話のあるチャップリンですが、仕事に対しては実に生真面目で完璧主義者だったと言われています。

映画業界の黎明期を支え、今なお私たちの記憶に残り続けている、世界的なスーパースター。

最後に、映画「ライムライト」の中の有名な一節をご紹介したいと思います。

「薔薇は美しく咲くのではない。

一生懸命咲いているから美しいのだ。」

気づけば4月。

(こんなご時世ですが)新しい環境で、慣れないながらも一生懸命頑張っている方も多いのではないでしょうか。

個人的な話ですが、私は「環境スペース」という会社に、防音とは全く違う業種から転職しました。その時、最初に戸惑ったのが「防音」「遮音」「吸音」という言葉。

どれも、なんとなく同じような意味だと思って適当に使っていたのですが、実は明確な違いがあることをこの業界に入って初めて知りました。

きっと同じように思っている方もいらっしゃるのでは、と思い、今日は初心に帰ってこれらの言葉の違いを分かりやすくお伝えしようかと思います。

■「防音」って実は曖昧な言葉? ~ “遮音” と “吸音” の違いわかりますか?

意外に思われるかもしれませんが、実は「防音」とは「方法」を指す言葉ではないのです。

音が漏れるのを防いだり、外からの音を遮断したり、あるいは音を小さくさせるような何らかのしくみであったり。

そういったことを総合して「防音」と呼んでいます。いわば、「概念」です。

その概念を具体化するにあたって必要な対策が「遮音」や「吸音」といった手段なのです。

「遮音」や「吸音」は、「防音」をするための手法の一つ と理解すると良いかもしれません。

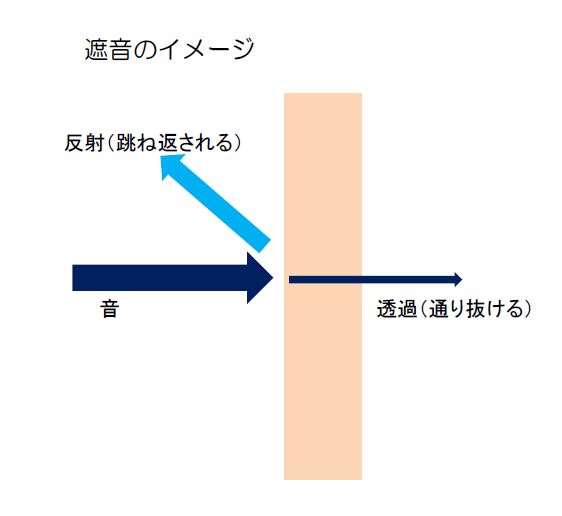

■「遮音」とは

「遮音」とは、読んで字のごとく、「音」を「遮(さえぎ)る」ことです。

「遮断機」「遮光カーテン」「遮蔽物」。

音に置き換えると、空気中を伝わってくる音を「跳ね返して」音を遮断するのが「遮音」ということになります。跳ね返すモノは、住宅で言うならば壁や扉、窓などですね。

当然、全部の音を跳ね返せるわけではなく、一部は壁などを通り抜けて反対側へ抜けて行ってしまいます。閉め切った部屋からも音が漏れてしまうのは、このように透過する音があるからなのです。

遮音をするためには、よく鉄板やコンクリート、石膏ボードなどの素材が知られています。これらの素材の特徴は、「密度が高く、重い」ということです。

物理学的に言うと「単位面積あたりの質量が大きい」と表現され、この質量が大きいほど跳ね返す効果も大きいので遮音効果も高くなるというわけです。

気を付けなくてはいけないことがあります。

跳ね返った音は、どうなるのでしょうか?

外の空間であればそのまま拡散していくので問題ないのですが、室内だと跳ね返る(=反響する)ことによって音が聞き取りにくくなったりするリスクも考えられます。なので、必要以上の反響を抑えるために、次の「吸音」が大事になってきます。

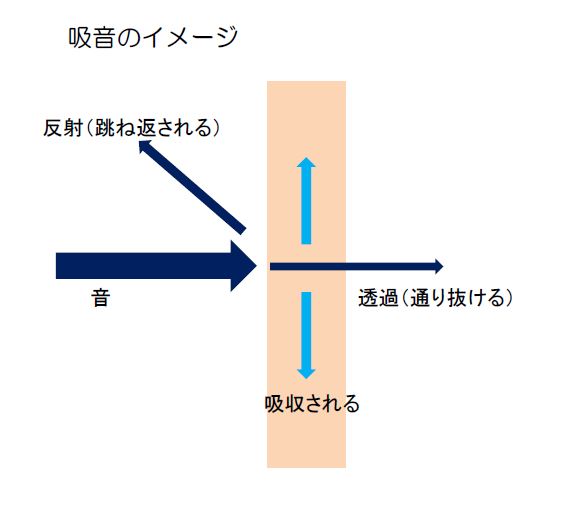

■「吸音」とは

こちらも分かりやすい。「音」を「吸う」ことです。

「吸引」「吸盤」「吸水タオル」「吸血鬼」。

先ほどの「遮音」と比較してみましょう。

「遮音」が音を跳ね返すのなら、「吸音」は音を吸収することです。

空気中の音は、「多孔質」と呼ばれる細かい穴のたくさん開いた素材によって吸収されます。和室の畳や襖などは吸音性の高い素材にあたります。

吸音工事では、グラスウールやロックウール、ウレタンフォームなどが吸音材として多く用いられています。

ただこちらも、全部の音を吸収できるわけではなく、一部は反射し、一部は透過することになります。

音の吸収(=吸音)を物理学的に説明すると、「多孔質素材の内部で音エネルギーが熱エネルギーに変換されて減衰する」なんて表現したりもします。一気にアカデミックになりましたね。

・・・え?「熱エネルギー」???

吸音材が熱くなっちゃうの?大変!←私は一瞬そう思ってしまいましたよ。

ご安心ください。日常の吸音で発生する熱エネルギー程度では、そう簡単に吸音材の温度を上昇させるなんてことはできません。

多分、グラスウールの温度を0.1℃上昇させるためには何デシベルの音が何万時間必要、とか計算できるんでしょうね。私にはとても無理ですが。

このように、防音をする為にはまず遮音をすることが基本となります。そして、更に吸音という手法も組み合わせることによって効果の高い防音対策ができるようになります。

遮音シート「だけ」、吸音パネル「だけ」では十分な防音効果が得られない、というのはこういった原理原則があるからなのです。

また、今回は割愛しましたが、振動を抑える「制振」「防振」などを考慮することによって、より精度の高い防音が可能になります。

この組み合わせが適切に、効果的になるよう考えて設計するのが、防音専門会社である我々の仕事です。

音のお困りごとがございましたらいつでもお気軽にご相談ください。

自信をもって解決方法のご提案をさせていただきます!

このブログでは、「音」に関する話題や豆知識などを中心にご紹介させていただいているのですが、

「音」と一言で表しても心地よい音からちょっと不快な音まで様々ありますね。

今日は「ちょっと不快な音」の方のお話です。

不快な「音」色々

「不快な音」と言って思い浮かぶのは、どんな音ですか?

恐らく、パッと出てくるのは「黒板をひっかく音」じゃないでしょうか。

一説によるとこの音は

猿の集団が危険を察知して仲間に知らせる時の鳴き声と同じ周波数なので、人間にとっても不快に感じられる音なのだそうです。

同じ霊長類同士、遺伝子レベルに刻まれた不快感というのは何だか納得できますね。

他にも、ヘッドフォンから漏れるシャカシャカ音が、シチュエーション込みで不快、という方も多いでしょう。

私などは、不快というよりも「難聴にならないか」と心配になってしまいます。

実際、WHO(世界保健機関)も音響性難聴のリスクに対して警鐘を鳴らしており、音量を下げたり連続して聴かずに休憩を挟んだりするように呼び掛けています。

低周波がもたらす健康被害

近年、こういった大音量の他にも、健康被害の原因になるとして焦点が当てられているものの一つに「低周波音」があります。

「低周波音」とは一般に周波数が100Hz(ヘルツ)以下の音を指します。

人が聞くことのできる周波数(可聴周波数)は20Hzから20,000Hz(20kHz)ですので、「低周波音」には、人の耳には聞こえないような周波数の音も含まれます。

低周波音は決して特殊なものではなく、日常生活の中にも溢れています。

例えば、換気扇や冷蔵庫、洗濯機やエアコンの室外機からの低周波音はよく知られています。

最近多くなっている家庭用のガスヒートポンプシステムなども、その構造上、100Hz以下の低周波音を発生させています。

家庭以外でも、近隣に工場などの施設がある場合、ボイラーやプレス機などの機械から発生しているケース、

電車の軌道音や自動車・オートバイ、航空機などから発生しているケース、

高速道路の橋梁やダム、風力発電施設などが発生源となっているケースもあります。

低周波は不調の原因だとわかりづらい

ただ、こうした低周波音は人によって影響度合いが大きく違い、気にならない人にとっては何ともない一方、一部の人には頭痛や不眠、息苦しさなどの健康被害の大きな原因ともなっています。

多くの場合、その不調の原因が低周波音だとわからず

病院へ行っても「不定愁訴」だと言われるのだそうです。

家族に相談しても、相談相手に低周波音が聞こえていなければ

「妄想だ」

「気のせいだ」

「考えすぎだ」など、なかなか理解してもらえないことも多いのではないでしょうか。

更に、低周波音による影響は、長期にわたると悪化するケースの方が多いので

「何となくだるい」

「ずーっと頭が痛い」

「なぜか眠れない」

「妙な圧迫感を感じる」など

原因も解決策もわからないまま健康を害していってしまう、ということもあるのです。

こうした低周波音に対する苦情やお悩みの件数も増えています。

その背景として、発生源となる設備、施設が増えているほか、

「自宅が静かになったから」ということも考えられています。

最近のマンションは、遮音性の高さを売りにしている物件も多く、

外の音がほとんど入ってこないため、お部屋の中がとても静かです。

これが逆効果となり、今までなら外の騒音に紛れていた低周波音が聞こえてしまうようになった、という話もよく聞きます。

健康被害に遭われている方の中には、あえて窓を開けて外の音を入れるようにしている方もいらっしゃるそうです。

もし同じマンションで同じようなお悩みの方がいらっしゃったら、近くで低周波音が発生している疑いがあるかもしれませんね。

今日は「ちょっと不快な音」をテーマにお話しましたが、

「音」にはストレスを解消したりモチベーションを上げてくれたりする、良い効果だってあります。

みなさまが、心地よい音に包まれ、より健康的な毎日を過ごすことができますように。

環境スペースも、微力ながらそのお手伝いをさせていただきます♪

「働き方改革」の取り組みの一環として、テレワークやリモートワーク(自宅やサテライトオフィスなど、従来の「オフィス」以外で働くこと)が大きく認知・実施されるようになりましたが、新型コロナウイルスの影響で更に拍車がかかった企業も多いのではないでしょうか。

今や、インターネット環境さえあればどこでも仕事ができる、とまで言われるほどです。

環境スペースでも・・・と言いたいところなんですが、お恥ずかしながら実はまだなかなか、なんですね。

営業スタッフや施工管理スタッフは対面・対物業務がメインとなるので、テレワークが難しかったりします。

設計スタッフも、人によっては図面を描く環境が自宅で整わないなどの事情もあったりしますが、

遅まきながら現在、管理部門などを中心にテレワークが進められるよう検討している真っ最中です。

とは言え周りを見渡せば、

「テレワーク?前からやってるよ。」という方もちらほら。

一方で、最近多いのは

「急に在宅勤務になってしまって、どうも勝手がわからない。

満員電車に乗らなくていいのは嬉しいんだけど、

家でどうやって働いたらいいのかイマイチ感覚がつかめないんだよね。」

という方ではないでしょうか。

そんな方々の「テレワークあるある」を集めてみました。

■業務に必要な書類やデータをすぐに取り出せない

あのデータ、どこに格納していたっけ?

クラウド上じゃなかったっけ?社内サーバー?!アクセスできないよ、ダメじゃん!

■Face to Face のコミュニケーションができない

コーヒータイムの雑談も、意外と役に立っていたんだけどな・・・

■ON/OFFの切り替えが難しい

今日ってWEB会議ない日だっけ?めんどくさいからスウェットのままでもいいかな?

■家の椅子の座り心地が悪い

ダイニングテーブルしか場所がないのよね。

食事くらいなら問題ないんだけど、1日座っていると肩も凝るしお尻も痛いし。

■今日はカフェで・・・あれ、もしかして隣の人に画面覗かれてる?

やばい、さっきの電話で思いっきり原価の話しちゃったけど、関係者とかいないよね?

■今からWEB会議。そんな時に限って宅配のお兄さんがピンポン鳴らす。

宅配だけじゃないんです、

自分の子どもやペットに会議を妨害されることも。でも文句言えないし・・・

■PCやツールの使い方がわからない

さっきの会議の議事録をみんなに共有したいんだけど、あれ?どこから共有するんだっけ?

あ、ねえ、情シスの人助けてー。

など・・・出てくる出てくる。

みなさん、意外と苦労している部分もあるんですね。

環境スペースが注目したのは「WEB会議」です。

SkypeやZoomなど便利なツールが続々出ているおかげで、テレワークに限らず、

本社/支店間の会議やクライアントとの打ち合わせなど、オンラインでできることが多くなりましたね。

そんな中よく聞くのが

「声が聞き取りにくい」というお悩み。

テレワークの方からは

・リビングだと自分の声が相手に聞こえにくいらしく、どんどん大声になってしまう

・声がこもらないようにバスルームに移るが、今度は響きすぎてしまい、自分も耳がおかしくなる

・自宅の他の部屋の声や物音に邪魔されて、相手の声もよく聞こえない時がある

オフィス内でも

・大人数での会議の時は、マイクから遠い人の声がほぼ相手に聞こえていない

・会議室の話し声が響きすぎて、言葉がよく聞き取れない時がある

といった話をよく聞きます。

中には、スピーカーなどのハード面を見直したり改良すれば解決できそうなこともありますが、環境スペース的アプローチは「音環境の改善」。

例えばオフィスに見立てた自宅リビングの「響く」とか「こもる」といった聴感上の問題は、室内の吸音/反響をコントロールすることで解決できることが多いです。ごく簡単に言うと、響きすぎる部屋にはラグやクッション、カーテンなどの布製の物を置き、こもる部屋にはガラスや鏡など、音を反射するものを置くのです。

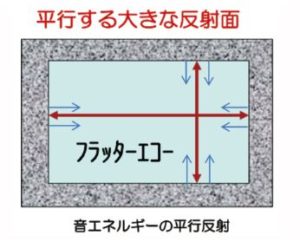

ところが、多少広さのある部屋やオフィスの会議室のような場所では、もう少しやっかいな音響障害が起こる場合もあります。

「フラッターエコー」といって、平行に向かい合う壁と壁、天井と床とのあいだで延々と音が反射を繰り返す現象です。音が重なり合って混じってしまい、はっきり聞こえない状態になります。反射した音同士が干渉して、とても耳障りな音を発生させることもあります。

特に最近のオフィスは、全面ガラス張りの文字通り「透明性の高い」会議室なども多く見られますね。

こういった室内は「フラッターエコー」が起きやすい条件が揃ってしまいがちです。

フラッターエコーを解消するためには、

・反射しないように壁や天井の材質を変える、または吸音材を配置する

・向かい合う面が平行にならないように角度をつける、または家具などを置く

といった方法が有効です。

このように、音の特性や影響を知っていると、自宅でのテレワークもより一層快適なものになるかもしれませんね。

本格的に自宅をオフィス仕様にしたいのならば、思い切って防音室にしてしまう、という選択肢もありますよ♪

防音室へのLANケーブル引き込みなどについてもお気軽にご相談くださいね。

新型コロナウイルスの影響で、全国のイベントが中止や延期を余儀なくされています。

中でも矢面に立たされているのがライブハウスです。

残念なことに感染しやすい条件が揃ってしまっているということで、不本意にも注目されてしまいました。

環境スペースでも多くのライブハウスの防音工事のお手伝いをさせていただいております。

「3.11の時には音楽で元気を届けることができたのに今は難しい…。」という声を聞くと、本当にいたたまれない気持ちになります。

本日はライブハウスのお話です。

ライブハウスは大きな防音室。音圧レベルにご注意

基本的な構造はマンションのピアノ防音室や戸建住宅のドラム防音室などと変わりません。

一般住宅の防音室と大きく違うのは、用途を除くと、音量(音圧レベル)なのではないでしょうか。

アコースティックがメインのライブハウスもありますが、多くは生ドラム+スピーカーの大音量を鳴らします。

声援やかけあいもあります。

また、夜間に営業するライブハウスも多いですよね。

地下のライブハウスだから、防音はそこまで考えなくても大丈夫だろうと思っていたら、1階どころか3階のテナントさんからも苦情が来てしまった、なんて話を聞くことがあります。

確かに、地下で音を出すことによって、外(道路)への音漏れは軽減されますが、建物の躯体を伝わる音・振動(固体伝搬音)は地下だからといって防ぐことはできません。

過去の記事で何度もご紹介しているので、いつも読んでくださっている方にはすっかりお馴染みかと思います。

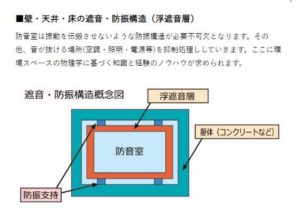

固体伝搬音の対策をするのなら、ライブハウス全体を建物の躯体から離して振動を伝えないようにする構造(浮き構造)が必要になるのです。

ライブハウスのような高い音圧レベルの防音対策として、建物の床(コンクリート)の上に吸音材であるグラスウールを敷き詰め、ビニール、金網でカバーした上から更にコンクリートを打設する「湿式」という工法が用いられています。

-

黄色いのがグラスウールです。

-

配管もしっかり覆います。

-

ビニール・金網でカバーして・・・

-

コンクリートを打設します。

床だけでなく天井や壁、エントランスも厳重に防音させていただきましたので、写真のライブハウスはなんとマンションの1階にもかかわらず、住民の方やご近所の方からの苦情もなく、大変ご満足していただきました。

音響が良くないとアーティストを呼べないことも

ライブハウスは防音するだけでなく、音響も重要なポイントです。

「ライブ」と「デッド」という言葉をご存知の方もいらっしゃるでしょう。

ライブ

- 音の響きが長めな状態を指す言葉で、ジャズ系やアコースティックがメインのライブハウスでは「ライブ目」の音響に設計することが多い

デッド

- 余計な音が響きすぎない状態である。ロックやポップスのようなジャンルでは、ミキサーやエフェクターなどで、音を加工する場合もあるため、音が響きすぎるとかえって不都合になる

このようにメインに演奏されるジャンルに応じて、ライブハウス内の音響設計も行われています。

最悪の場合、音響面に重点を置かないと、アーティストさんが音に納得できず、今後呼べなくなるケースもあるようです。

私も取材させていただいた中で、予算を追加してでも音響にこだわって本当に良かったお声もいただきました。

ライブハウス「LOVE,PEACE&SOUL LIVE CAFE」様〜プロ納得の音響と遮音性能で、非常に満足しています〜

コンクリートむき出しの内装もかっこいいのですが、ジャンルによっては音が響きすぎてしまうので、響きを抑える処理(吸音処理)が必要になる場合もあります。

筆者がまだ防音業界のことを全く知らなかったうん十年前のことです。

恥ずかしながら、当時ロックバンドを組んでいたのですが、ある時趣向を変えて、なじみのライブハウスでアンプラグドのライブをさせてもらったことがありました。

その時に「何だかいつもより音が響きにくいなー」と、若造が生意気にも思ってしまったのですが、今思えば、そのライブハウスは「デッド目」で設計されていたので、アンプを通さない生ギターの音が響きにくいのは当然のことだったんですね。

マスター、まだ元気かな。

ライブハウスは観る人も演奏する人も、運営する人も、みんなが幸せになれる空間です。

一日も早くこの難局を乗り越えて、またみんなで幸せになれる日が来ますようにと願うばかりです。

※こちらもあわせてお読みください「マンションに防音室を作る」

突然ですが、みなさんが今お住まいの家は持ち家ですか?賃貸ですか?

2019年9月30日に総務省統計局から発表された「住宅・土地統計調査」によると、持ち家の割合は61.2%だそうです。

東京都に限定すると、45.0%。全国で2番目に持ち家率が低いのだそうです。

何となくわかる気がしますよね。(ちなみに一番低いのは沖縄県なんですって。)

当然のことながら、環境スペースにも、「賃貸マンションなんですが、防音室は作れますか?」というお問い合わせをしばしばいただきます。

防音したい、という気持ちは、持ち家だろうが賃貸だろうが同じ!ということで、本日は賃貸マンションに防音室は作れるのか」をテーマにお話ししたいと思います。

賃貸マンションの原状回復義務について

今さらご説明するまでもありませんが、賃貸マンションの場合は、原則として「原状回復義務」があります。

いくら家賃を支払っているとは言え、所有者はあくまで大家さん。

退去時には原状回復が原則となります。

厳密に言うと、「入居前のきれいな状態に戻す」というよりは、「通常の居住の仕方では壊れたり汚れたりしなかったはずの状態に戻す」という解釈が主流です。

例えば、タバコも吸わない、ペットも飼っていない、普通に掃除もしている、という状態であっても、普段の生活の中で、壁のクロスがくすんできたり、フローリングに細かいキズができたりしてしまいますよね。

そのくらいであれば、別に構いませんよ、という考え方です。(一般的な例を挙げていますので、必ず賃貸借契約の中身をご確認くださいね。)

では、

退去時に原状回復をする前提であれば、防音室を作っても構わないのでしょうか?

必ず大家さんの 許可 が必要

しっかりした性能の防音室を作りたいのであれば、必ず床や壁・天井に手を加える工事を行うことになります。

これを、「退去時には原状回復するから」と自己判断して無断で行うと、「用法遵守義務」に違反したとみなされます。

「用法遵守義務」とは、「賃貸借契約によって定められた用法に従って、目的物を使用しなければならない」という義務のこと(民法616条、594条1項)です。

例えば、ペット禁止の物件で内緒でペットを飼育したり、住居として借りている物件を店舗にしたり、建物の構造に影響するようなリフォームを勝手にすることなども、この「用法遵守義務」違反となります。

でも、「防音室」なんて、逆に物件の価値が高くなるし、工事したっていいんじゃないの?

有益な工事であっても必ず許可が必要です!

「古いガスコンロのキッチンをリフォームして、システムキッチンにした」

「和式のトイレを、ウォシュレット付きの最新トイレにした」など、誰が見ても明らかに有益な工事などを行った場合は、『有益費』として工事費用などを大家さんに請求できるケースもありますが、あくまで「事前に大家さんの承諾・許可を得た」工事であることが大前提です。

どんなに有益なリフォームであっても、無断で行うことはできません。

防音室も同様です。

それに、有益かどうかは大家さんの判断です。

自分では「有益」なものと思っていても、大家さんからすると「奢侈(しゃし:度を過ぎてぜいたくなこと)」とみなされて、許可が下りないことだって当然あるのです。

大家さんの許可があれば、賃貸マンションでも防音室を作ることは可能です

防音室を作る費用と、退去時に原状回復する費用が両方かかってしまうことになりますが、大家さんがOKなら、防音室工事をすることができます。

その場合は、原状回復を前提とした防音工事となりますので、どこまでが原状回復なのか、大家さんとしっかり話をしたうえで、必ず防音工事業者とも書面で取り決めを行いましょう。

どうしても許可がもらえない時は・・・

この場合は、残念ながら防音室を作る工事をすることはできません。

お部屋に傷をつけずにできる防音対策として

・壁に遮音シートや防音パネルを貼る

・床にコルクマットを敷く

・窓に防音カーテンを吊るす

・家具の配置を変える

など、みなさん様々に工夫を凝らして対策しています。

正直、楽器などの防音には十分な対策とは言えませんが、人の話し声や軽い足音程度であれば一定の軽減効果は見込めますので、防音したいレベルに合わせて「自分で頑張ってみる」という選択肢もアリ!ですね。

工事の許可がもらえたら、ぜひ環境スペースまでご相談くださいね

筆者の個人的な話ですが、先日の三連休、とあるダンスイベントに出演させていただきました。

イベント自体は中止にならず何とか開催できたのですが、主催者の方から、「不自由をおかけしますが、今回は楽屋を閉め切らないようにお願いします」との注意事項が。

複数の出演団体が時間帯で入れ替わって楽屋を使わせていただいたのですが、新型コロナウイルスの影響もあって、換気を徹底したいとのことでした。

時期も時期なので、今回は換気について少しお話しさせていただきます。

楽器の練習に集中しすぎてしまい、頭がぼーっとしてしまった経験はありませんか?

もしかすると防音室の換気が足りなくて、部屋の酸素濃度が低くなってしまったのかもしれません。

防音室は性質上、気密性を非常に高くしてありますので、通常のお部屋に比べて空気の入れ替えがしにくい構造です。

換気空清機であるロスナイは回しっぱなしにしておくのがちょうどいいのです。

また音を出していない時は、ドアや窓を開けて積極的に換気をすることをお勧めします。

人は、一人あたり通常1時間に約6畳の部屋分の空気が必要と言われています。

防音室内で楽器演奏の練習に熱が入ってくると、呼吸も心拍数も上がりますので、更にそれ以上の量の空気が必要になるはず。

特にこの季節は暖房器具も使用していますので、空気が汚れがちになります。

しっかり換気をして新鮮な空気を入れ、気分をスッキリさせると練習の効率も上がりそうですね。

防音室以外のお部屋も同じです。

暖房効率を上げるためや花粉などの対策のために、必然的に窓を閉め切ることが多くなってしまいます。

閉め切った部屋には、健康に良くないこんなリスクがいっぱい!

- ・一酸化炭素中毒:冬場の暖房器具やガスコンロから出る一酸化炭素<

- ・酸素濃度低下による酸欠:

- ・結露:人の呼吸や料理、乾燥対策の加湿器などからの水蒸気が、外気との温度差によって結露を起こし放っておくとカビとなる

- ・ハウスダスト:洋服の繊維くずやダニの死骸、フン、ペットを飼っているならその毛などは、アレルギーやぜんそくの原因にも

- ・ウィルス:ウイルスは軽いので空気中を舞って移動。換気をすることでウイルスを部屋の外に排出が可能

冒頭でお話しした「楽屋を閉め切らないように」の注意は、まさにこの対策方法だったんですね。

理想では2時間に1回くらいのペースで5分から10分程度の換気が望ましいようです。

花粉が気になるという方は、早朝や夜間の飛散が少ない時間帯を狙ってみるのも良いかもしれませんね。

ウイルスについても、マスク・手洗い・うがいなど、今できる対策をしっかり行って、必要以上に過敏にならず、落ち着いて乗り切りましょう。

環境スペースは「防音」や「音響設計」だけでなく、飲食店や医療施設などの経験も生かした緻密な換気計算や臭気対策を手掛けるカルモア社と提携した設備提案も含めて、常に快適な室内環境をご提供いたしております。